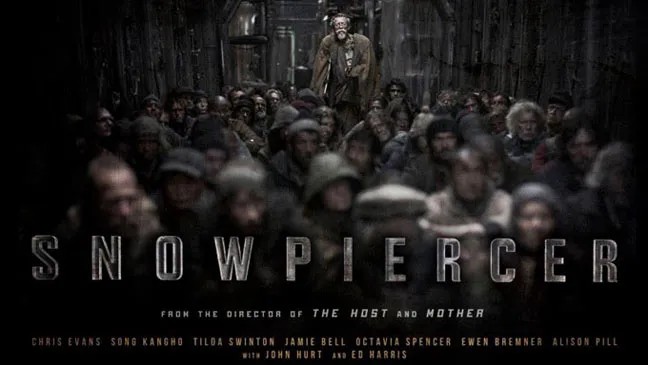

Dans le cadre d'une rétrospective sur la riche filmographie du réalisateur Bong Joon-ho, retour sur son 5e long-métrage : SNOWPIERCER Le Transperceneige (2013).

EN DEUX MOTS : Après 4 films de genres (Thriller, Polar, Fantastique, et mélodrame) le réalisateur Bong Joon-ho, éminent membre de la nouvelle vague du cinéma coréen, délivre sa première production internationale. Mais également de Science-fiction. Celui-ci sort ainsi de sa zone de confort et par conséquent de sa langue maternelle pour délivrer une nouvelle satire tranchante. Adaptation d’une BD française en trois tomes datant de 1984, Snowpiercer ou Le Transperceneige (dans sa version originale) est une dystopie glaçante à bien des égards.

2031. Une nouvelle ère glaciaire. Les derniers survivants ont pris place à bord du Snowpiercer, un train gigantesque condamné à tourner autour de la Terre sans jamais s’arrêter. Dans ce microcosme futuriste de métal fendant la glace, s’est recréée une hiérarchie des classes contre laquelle une poignée d’hommes entraînés par l’un d’eux tente de lutter. Car l’être humain ne changera jamais…

Par son contexte et son traitement social percutant, Le Transperceneige se révèle comme un huis-clos unique en son genre. Ainsi, à défaut de représenter les inégalités sociales de manière verticale, Snowpiercer le fait de manière horizontale. La queue du train représentant les nécessitants, parqués les uns aux autres, tandis qu’en tête réside les privilégiés vivant dans l’opulence dans des espaces allongés ou rien ne semblent manqués. Sauf de représentation concrète.

À contrario, celle du Transperceneige est une véritable œuvre d’art tragi-comique. Faite de mile et un univers aussi différent les uns des autres. Vestiges, à leurs manières, des affres du monde passé. Le réalisateur atteint avec son 5e film une forme de virtuosité impressionnante. Un défi technique assez prodigieux rythmé avec un sentiment d’urgence qui nous enfonce dans les méandres de l’humanité. Avec violence.

Découvert en 2013, lors de la clôture du festival du film américain avant sa sortie cinéma, cette insurrection meurtrière ne m’avait pas laisser indifférent. Un sentiment incisif qui ne s’est pas estompé depuis. Retour sur cet énième petit chef d’œuvre d’un réalisateur visionnaire.

L’ordre. 17 18 ans plus tard.

Durant 2h, Snowpiercer nous plonge dans son cauchemar et sa longue boîte de métal, et ce, après une introduction aussi brève que suffisante. Si les bandes-son des différents films du réalisateur n’ont jamais fait tilt à mes oreilles, Le Transperceneige possède un élan plus tragique et héroïque. (Du moins durant sa première heure). Sa B.O en suit le même tempo dans quelques scènes mémorables.

Ainsi, en premier lieu, la vue d’un avion plombant le ciel ne sera qu’une des rares fenêtres vers un monde extérieur dorénavant glacé. (La vue de la carlingue d’un avion sera d’ailleurs le vecteur de son échappée final). En plaçant son intrigue 17 ans (puis 18 en cours de route) après la catastrophe causée par l’homme (il faut le souligner), le film dispose d’une aura dystopique de choix. Mais également d’une mythologie parfaitement fournie.

Cela permet aussi, et surtout, de plonger au cœur du système hiérarchisé et inégales en vigueur pour ce reste de l’humanité. Ici, cette notion de récit chorale à la dimension internationale fonctionne parfaitement. (même si l’anglais prédomine naturellement). Sans temps mort, l’intrigue nous fait ainsi passer de la queue de l’appareil à l’avant, en suivant l’insurrection au côté des plus démunis.

Sa première demi-heure en dresse les prémices, mais aussi l’ordre qui y règne dans une démonstration fracassante. Enlèvement d’enfant, mutilation drastique après un jet de chaussures, Snowpiercer ne fais pas dans la dentelle pour appuyer son propos. L’écriture se montre, de ce fait, à l’image de ses actes : persuasive. Tandis que ses démonstrations graphiques manquent parfois d’ultra violence pour asseoir son propos. Pour preuve, ce sont avant tout certaines tirades qui font mouche à l’écran. Dont deux (métaphores) sortants de l’affreuse bouche de la tout aussi affreuse Mason (Tilda Swinton).

Chers passagers. Ceci n’est pas une chaussure. ceci est le chaos. Le chaos en pointure 44. Ceci…regardez bien. Ceci est la mort. Dans le train qui nous sert de foyer, une seule chose protège nos cœurs chauds de ce froid glacial. Les vêtements ? Non, l’ordre. L’ordre est la barrière qui repousse une glaciation mortelle. Nous devons tous, dans ce train, rester au poste qui nous a été dévolu. (…)

Je suis le chapeau. Vous êtes les chaussures. Je suis la tête. Vous êtes les pieds. L’ordre initial a été défini par nos billets. Première, seconde, et les resquilleurs comme vous. L’ordre éternel est garanti par la Machine Sacrée. (…)

La régulation. Et ses instruments.

Affublée d’un dentier grotesque, à l’instar de son accoutrement, l’actrice parvient sans mal à composer une figure d’antagoniste marquante au sein d’un régime totalitaire. Le tout en vouant un culte au créateur de la Machine. (un culte parfaitement exploité comme le prouve l’enseignement en salle de classe). Des dogmes religieux qui rendent son univers d’autant plus riche, surtout quand son récit laisse volontairement le mystère plané sur la figure que représente Wilford.

A propos des sushis servis deux fois l’année : « Ce n’est pas une question de quantité. Mais d’équilibre. Cet aquarium est un écosystème complet. Le nombre d’éléments doit être contrôlé avec soin et précision afin de garantir un équilibre durable. »

Un vecteur de motivation pour une révolte qui va faire office de massacre à grande échelle. (74%…). Ou comment réguler la population dans un cadre (ou en l’occurrence un cylindre) strict. Encore une fois, malgré sa démonstration très imagée, c’est son écriture qui s’avère brillante. Au même titre que sa mise en scène inventive, dans des décors horizontaux avec lesquels Bong Joon-ho se surpasse.

Le récit regorge de twists, comme celui de l’insurrection de Curtis (Chris Evans), qui demeure une vaste farce. Point d’intrigue saisissant et qui déconstruit un peu plus la figure de leader que représente ce héros. Le choix de l’interprète de Captain America, tout en muscles (cachés), se révèle plutôt cocasse en sachant que le film demeure une satire d’une certaine grandeur américaine. Dans tous les cas, le portrait torturé de ce chef de file offre à l’acteur son plus beau rôle. (ce qui est toujours le cas, plus de dix ans après).

Sa succession de désillusions et de choix cornélien vont d’ailleurs magnifiquement le prouver. C’est pourquoi, une fois la révolution lancée, le rythme de l’aventure s’avère plutôt frénétique bien que parfois dépourvu d’action. L’une des grandes originalités de Snowpiercer réside bel et bien dans son exploration des multiples wagons. Véritable écosystème qui compose ce monde en perpétuel mouvement.

Vue et cheminement à l’horizontale.

Ceux-ci regorgent d’allégories qui renforcent d’autant plus les inégalités qui règnent au sein du Transperceneige. Ici, la direction artistique s’avère très riche en nous faisant passer de la misère au grandiose. (son aquarium, fabuleux). Le film est également d’une logique et d’une monstruosité humaine implacable, comme le démontre l’origine sur la création des barres protéinées.

Le cheminement des « queutards » sera avant tout ponctué par des grands moments d’action tragique qui feront fondre son casting comme neige au soleil. Un premier constat applicable à la tout juste moitié du film avec le trépas tragique du téméraire Edgar (Jamie Bell). Sympathique protégé de Curtis sacrifié après un choix moral lourd de conséquences. La métaphore même d’avancer en renonçant à son humanité.

Dès lors, le film nous précipite doucement jusqu’à sa conclusion via un précipice génocidaire plutôt rare au cinéma. Les scènes d’héroïsme (dont celle des torches, superbe) laissent peu à peu la place à l’amertume et l’horrible réalité d’une contre-attaque ou les dés du jeu sont pipés. Et comme souvent, dans le cinéma de Bong Joon-ho, Snowpiercer dispose d’un fil rouge à l’emploi tragi-comique. Notamment via ses personnages fantasques et/ou ridicules.

Cette fois, la démonstration est burlesque. De son armée d’homme cagoulé qui scande « bonne année » au milieu de la bataille à cette maîtresse d’école exubérante et enceinte jusqu’au cou (Alison Pill, parfaite), qui se met à canarder l’assemblée. L’œuvre fait preuve d’une noirceur abyssale, mais avec un goût pour la mise en scène. D’autre part, il s’agit d’un très bel hommage au style de la bande dessinée.

D’autres personnages plus centraux (ou non) marquent la rétine. À l’instar de son tueur mutique (Vlad Ivanov) ou du duo coréen père/fille, accro aux hallucinogènes (Song Kang-ho / Ko Asung, le même que dans The Host...).

Au cœur de la Machine.

Ces nombreux éléments permettent des changements de ton d’une grande efficacité, mais qui n’exclut pas une certaine gravité au sein du récit. Ou une ironie noire, notamment au moment de sa conclusion.

La rencontre tant attendue avec le « créateur » demeure l’un des moments charnier du film. Après une heure de chaos sanglant, cette dernière demi-heure répond parfaitement à l’intronisation de son univers. De la queue à la tête. Figure quasi-mystique du récit jusqu’alors, la caractérisation du concepteur de la machine, Wilford, s’avère être le clou du spectacle de la distribution.

Ed Harris délivre une performance toute en subtilité. Avec son pragmatisme à la logique désarmante, mais qui traite de la vie humaine avec dédain. À l’image d’un Dieu tout-puissant. Ses révélations parachèvent ce sentiment de désillusion lorsqu’elle lève le voile sur cette vaste mascarade que demeure la « grande révolte » et révèle l’indic comme étant l’ancienne figure de la résistance interprété par John Hurt.

En plus d’apporter un niveau de lecture supplémentaire à la hiérarchie du train, son discours (détaché et glacial) permet d’analyser la force d’attraction qu’apporte le contrôle. Et par conséquent le pouvoir. C’est ce que prouve le dilemme moral imposé à son héros, au cœur de la machine.

Avant ça, Snowpiercer fait preuve d’un nouveau niveau de tragédie grâce à sa narration lors des déchirantes confidences de Curtis. Une logique barbare et compréhensible d’une perte progressive d’humanité lorsque l’homme est désespéré. C’est le point culminant de son récit, ou le dialogue l’emporte sur l’image.

Conclusion

Mais outre cette satire glaçante sur l’humanité, le réalisateur y incorpore quelques notions d’espoir final. Comme le prouvent le sacrifice symbolique du bras de Curtis puis la protection de la nouvelle génération au moment du déraillement du train. Déraillement très convaincant dans son fracas numérique par ailleurs.

Ainsi, entre la virtuosité de sa mise en scène, une écriture percutante et nuancée, un rythme aussi fluide que son montage, son enchaînement de twists, de révélations et de désillusions, et une distribution aussi large qu’atypique, Snowpiercer est une petite pépite du genre. Une proposition de Science-fiction et d’action bien plus tranchante dans ses propos que dans sa démonstration d’hémoglobine, mais qui brille par son ironie noire. En plus de ses attraits burlesques et ses changements de ton salvateurs.

S’il s’agit ici d’un des films les « moins » appréciés du réalisateur (un terme qui place déjà la barre haute), à mes yeux, il s’agit d’un des plus percutants. Et démonstratif. Probablement trop, pour certains, tandis qu’il fait abstraction du point de vue des nantis de son monde.

Les + :

- Son univers et son postulat dystopique en huis-clos, saisissant d’originalité.

- Une transposition des inégalités sociales concrète et intransigeante. (De ses rations de nourritures à ses mutilations extrêmes).

- Une mise en scène superbe, qui exploite ses décors, leurs longueurs et jouit des différentes horizontalités qu’elle lui propose. À l’instar d’un cheminement qui ne revient jamais en arrière.

- La justesse de son écriture, qui parvient à délivrer une réelle mythologie autour de ses événements passés comme sur la nuance de ses personnages (contraint au cannibalisme ou à l’automutilation).

- Les nombreux twists qui composent le film. Dont la révélation d’une révolte fomentée en deux endroits.

- Le carnage de régulation qui en découle. À l’instar du changement de ton le plus probant qui survient dans la salle de classe.

- Un montage parfaitement découpé et rythmé. De son introduction sombre et sans lumière à sa révolte sanglante jusqu’aux amères révélations.

- La frénésie et l’excentricité de son action et certains de ses personnages.

- Les différents écosystèmes qui régissent la composition du Transperceneige. Un personnage à lui seul.

- Le portrait de leader tourmenté lorsqu’il affronte son passé (Chris Evans, dans son meilleur rôle) et confronté à des dilemmes moraux conséquent. Pour une perte progressive de son humanité.

- Le pragmatisme meurtrier de Wilford, magnifié par la prestation machiavélique d’Ed Harris en prophète tout-puissant qui parachève l’amertume de cette satire.

Les – :

- Une violence sourde, mais trop peu démonstrative à l’écran. Le résultat en aurait été d’autant plus percutant.

- Son manque de point de vue concret sur sa classe supérieure, les nantis de ce monde. Malgré ses personnages fantasques.

MA NOTE : 17.5/20

Les crédits

RÉALISATION : Bong Joon-ho / SCÉNARIO : Bong Joon-ho & Kelly Masterson

AVEC : Chris Evans, Song Kang-ho, Tilda Swinton, Octavia Spencer, Jamie Bell, Ewen Bremner, Ko Asung, avec John Hurt, et Ed Harris,

mais aussi : Vlad Ivanov, Alison Pill, Luke Pasqualino, Clark Middleton, Stephen Park, Emma Levie, Tomas Lemarquis (…)

SORTIE (France) : 30 Octobre 2013 / DURÉE : 2h05