Quand la peur se regarde en face

À l’occasion d’une projection spéciale Halloween au cinéma, dans sa version restaurée en 4K, retour sur un grand classique du 7e art, cinq fois lauréat aux Oscars. Près de 35 ans après sa sortie, Le Silence des Agneaux demeure l’une des références absolues du polar, à mi-chemin entre le thriller psychologique et l’horreur réaliste. Par extension, c’est aussi l’un de mes films favoris, ayant inspiré de grandes œuvres de David Fincher telles que Seven, Zodiac ou la série Mindhunter.

Un psychopathe connu sous le nom de Buffalo Bill sème la terreur dans le Middle West en kidnappant et en assassinant de jeunes femmes. Clarice Starling, une jeune agent du FBI, est chargée d’interroger l’ex-psychiatre Hannibal Lecter. Psychopathe redoutablement intelligent et porté sur le cannibalisme, Lecter est capable de lui fournir des informations concernant Buffalo Bill ainsi que son portrait psychologique. Mais il n’accepte de l’aider qu’en échange d’informations sur la vie privée de la jeune femme. Entre eux s’établit un lien de fascination et de répulsion.

Préambule

En adaptant le deuxième volet de la trilogie de Thomas Harris (1981, 1988, 1999) centrée sur le personnage culte d’Hannibal Lecter, The Silence of the Lambs (titre original) n’était pas nécessairement destiné à connaître un tel succès — critique comme public. Arrivant après Le Sixième Sens (Manhunter, adaptation libre de Dragon Rouge par Michael Mann), le film marque un tournant pour le réalisateur Jonathan Demme (avant Philadelphia), déjà connu pour ses portraits de femmes fortes — une dynamique centrale ici.

Le scénario, signé par le presque inconnu Ted Tally (qui réadaptera Dragon Rouge en 2002), s’appuie sur le roman culte du même nom. En plus de son écriture d’une grande justesse — récompensée par l’Oscar du meilleur scénario adapté — le film remporte en 1992 le fameux “Big Five” : les cinq Oscars majeurs (meilleur film, réalisateur, scénario, acteur, actrice). Le duo Jodie Foster / Anthony Hopkins, incarnant respectivement Clarice Starling et Hannibal Lecter, en constitue l’âme.

C’est grâce à ce triangle cinématographique — scénario, mise en scène et interprétations — que Le Silence des Agneaux s’impose comme un classique instantané, malgré sa noirceur et son interdiction aux moins de 16 ans à l’époque.

Un(e) brebis agneau parmi les hommes.

En à peine deux heures, Le Silence des Agneaux nous happe à travers différents genres et rythmes : fable policière minutieuse, drame psychologique sur la noirceur humaine et horreur feutrée, presque viscérale.

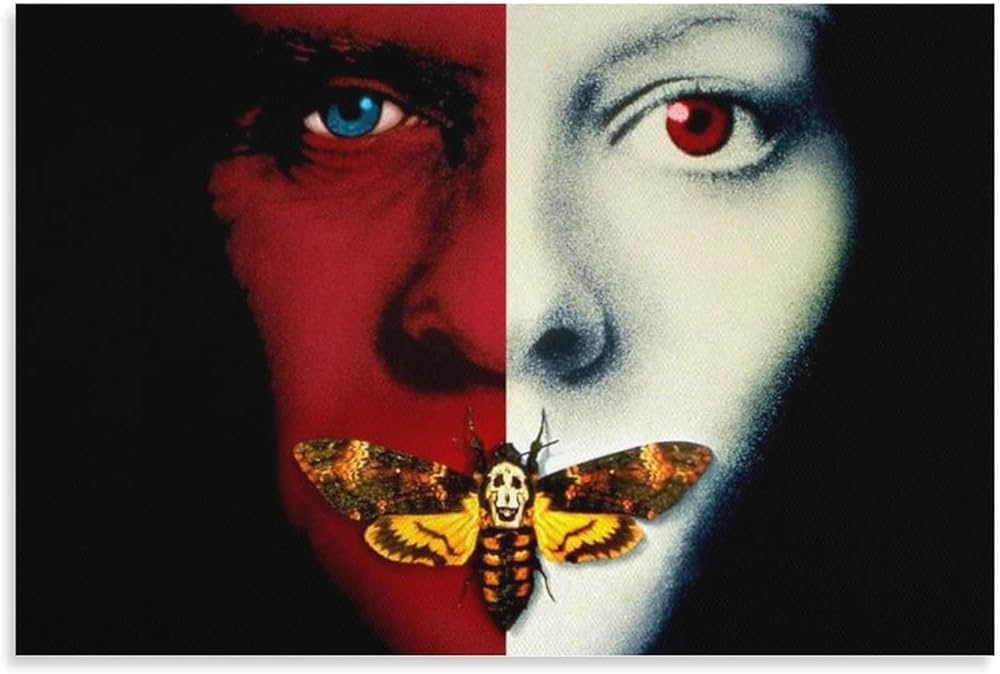

Sous la musique envoûtante du compositeur Howard Shore, le metteur en scène ouvre son film sur le regard d’une jeune et déterminée stagiaire du F.B.I. interprété avec les soupçons de force et de failles nécessaires par Jodie Foster. Dès ses premiers échanges avec le fascinant Hannibal Lecter, le scénario comme la caméra se concentrent sur son visage, miroir de ses traumas. Cette approche donne naissance à une relation ambiguë et magnétique entre Clarice et Lecter.

Demme prend le temps de poser ses climax, tout en donnant suffisamment d’épaisseur à ses personnages masculins secondaires : Scott Glenn (Crawford) en mentor protecteur, Ted Levine (Buffalo Bill) en tueur psychotique. Si ces figures masculines occupent une place centrale, c’est pour mieux isoler Clarice — unique femme d’importance dans un monde d’hommes.

Le film propose ainsi une lecture lucide du patriarcat : Clarice évolue dans un univers masculin oppressant, où tous les regards se posent sur elle — tour à tour jaugée, jugée, convoitée.

Un diable charmant

Au cœur du film se trouvent alors les échanges hypnotiques entre Clarice et Hannibal Lecter — “le cannibale”. Si Thomas Harris avait déjà imaginé un monstre d’une intelligence raffinée, Anthony Hopkins lui confère une présence inoubliable et magnétique. Par son regard perçant et ses gestes mesurés, il transforme chacune de ses 16 minutes à l’écran en moment charnière.

Le réalisateur installe une tension constante, plus psychologique que graphique, même si une scène d’évasion d’une brutalité hallucinante vient rappeler la violence latente du récit. Et du personnage, malgré quelques témoignages déjà glaçant auparavant. Les nombreux gros plans et face caméra accentuent d’ailleurs cette sensation d’intrusion — comme si le spectateur, à l’instar de Clarice, devait affronter le mal en face.

Cette intensité visuelle est soutenue par une photographie froide, clinique, qui confère au film une atmosphère à la fois réaliste et cauchemardesque.

“Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève révèle le péché du monde.”

À travers sa tension étouffante et ses rapports de pouvoir, Le Silence des Agneaux aborde avec justesse des thématiques fortes : la domination masculine, le contrôle, la peur et la quête d’émancipation. Clarice avance entre bienveillance (celle de Crawford) et manipulation (celle de Lecter), tentant de se libérer de l’autorité des hommes tout en affrontant ses propres traumatismes.

Le film explore aussi la manière dont chaque figure masculine exerce une forme de pouvoir sur autrui : Crawford sur ses subordonnés, Buffalo Bill sur ses victimes, Chilton (Anthony Heald) sur Lecter, Lecter sur Clarice. (ou quiconque s’attarde sur lui…).

Par ailleurs, le personnage de Buffalo Bill, inspiré d’Ed Gein, reste complexe et pas seulement un monstre de foire. S’il a pu susciter des lectures transphobes à l’époque, il peut aujourd’hui être vu comme la représentation d’une psyché fragmentée, d’une quête identitaire pervertie par la souffrance. Dans tous les cas, pertinente et parfaitement interprété à l’écran.

Conclusion

La monstruosité humaine demeure au cœur du film. Le mal, ici, n’est pas une entité extérieure : il réside dans la nature même des hommes — silencieux, pervers, ou d’une intelligence glaçante.

Jodie Foster et Anthony Hopkins livrent une performance inoubliable, soutenant un duel verbal d’une intensité rare. C’est dans ces échanges que le film atteint son sommet : plus psychologique que graphique, plus fascinant qu’effrayant.

Grâce à son rythme maîtrisé et sa capacité à mêler enquête, introspection et horreur pure, Le Silence des Agneaux transcende les genres. L’ambiguïté qui entoure Hannibal Lecter — à la fois monstre et génie — alimente une fascination qui perdure.

Aujourd’hui encore, le film reste d’une pertinence troublante. Il interroge nos peurs, nos pulsions et surtout notre regard :

Qui est vraiment le monstre ? Celui qui agit, ou celui qui regarde — fasciné ?

EN DEUX MOTS : Toujours aussi percutant plus de trente ans après sa sortie, Le Silence des Agneaux reste un modèle de thriller psychologique. Par sa mise en scène maîtrisée et ses performances d’exception (via un face-à-face hypnotique porté par Jodie Foster et Anthony Hopkins), Jonathan Demme transforme un simple polar en une réflexion sur la peur, le pouvoir des hommes et la fascination du mal. Un classique qui continue de hanter les consciences et de nourrir le cinéma contemporain.

MA NOTE : 18/20

🎬 Les points forts du film :

- La mise en scène de Jonathan Demme

- Maîtrisée, tendue et immersive.

- Utilisation fréquente de plans serrés et face caméra qui renforcent la tension psychologique.

- Rythme parfaitement calibré entre suspense, introspection et horreur.

- L’écriture du scénario (Ted Tally)

- Adaptation fidèle et intelligente du roman de Thomas Harris.

- Dialogues percutants et d’une grande subtilité.

- Construction dramatique équilibrée entre enquête policière et exploration psychologique.

- Les interprétations magistrales

- Anthony Hopkins : incarnation inoubliable d’Hannibal Lecter, terrifiant et fascinant en seulement 16 minutes de présence.

- Jodie Foster : une Clarice Starling à la fois vulnérable et déterminée, symbole d’émancipation dans un monde masculin.

- Alchimie exceptionnelle entre les deux acteurs, fondement du film.

- La profondeur thématique

- Réflexion sur le pouvoir, la domination et la peur.

- Analyse de la place de la femme dans un univers patriarcal.

- Questionnement sur la nature du mal et la fascination qu’il exerce.

- La photographie et la direction artistique

- Esthétique froide, clinique, parfois oppressante.

- Cadrages et lumières qui accentuent la claustrophobie et la tension.

- La musique d’Howard Shore

- Bande originale hypnotique et subtile.

- Accentue la tension sans jamais la surligner.

- L’impact et l’héritage culturel

- Film multi-oscarisé (“Big Five”).

- Influence durable sur le thriller psychologique moderne (Seven, Mindhunter…).

- Création d’un personnage mythique, Hannibal Lecter, devenu icône du cinéma.

Les crédits

RÉALISATION : Jonathan Demme / SCÉNARIO : Ted Tally

AVEC: Jodie Foster, Scott Glenn, Ted Levine, Anthony Heald, et Anthony Hopkins (…)

SORTIE : 1991 / DURÉE : 1h58