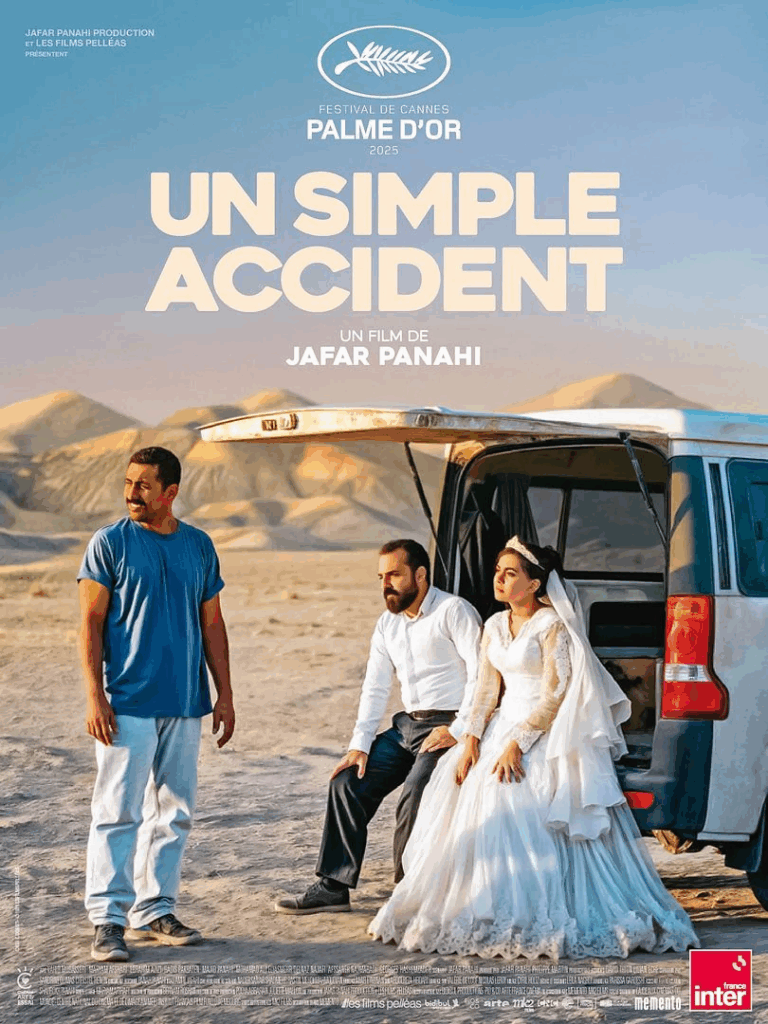

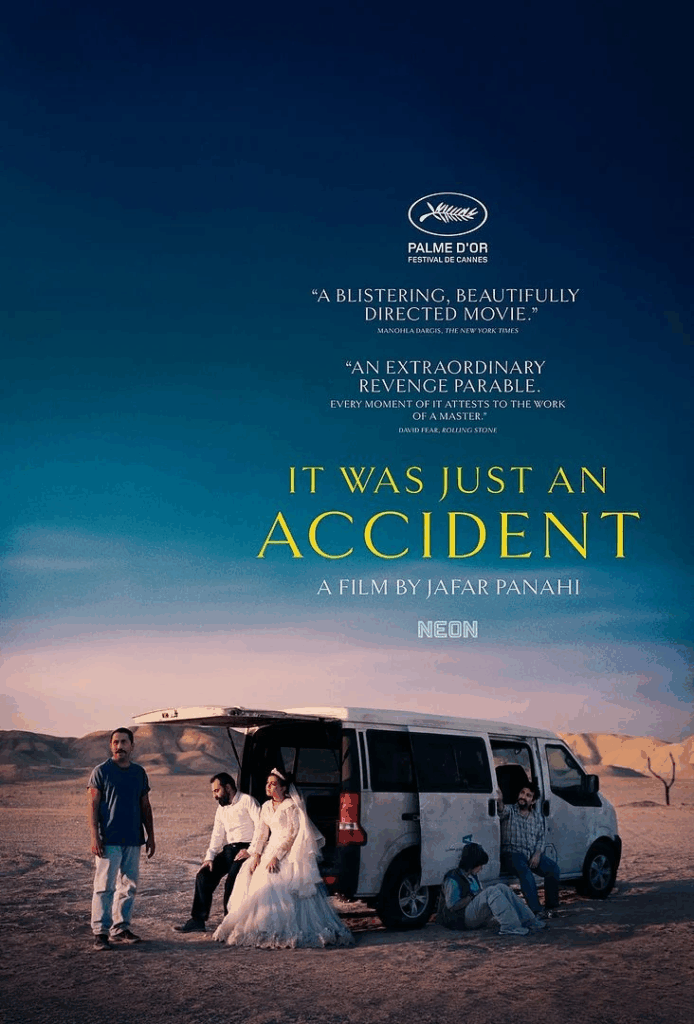

La Palme de la fausse simplicité

Je ne suis pas familier du cinéma de Jafar Panahi, mais le fait qu’Un simple accident ait remporté la Palme d’Or constitue à lui seul un argument de poids pour tout amateur de cinéma. Avec son format relativement court (1h42) et le travail engagé qui précède sa réalisation, ce film avait tout pour éveiller ma curiosité. Il me tardait donc de découvrir cette œuvre qui, derrière une intrigue simple, promet de questionner des enjeux profonds, à la fois intimes et universels.

Iran, de nos jours. Un homme croise par hasard celui qu’il croit être son ancien tortionnaire. Mais face à ce père de famille qui nie farouchement avoir été son bourreau, le doute s’installe.

MA CRITIQUE en PODCAST :

C’est donc avec la plus grande simplicité que le réalisateur et scénariste ouvre son film par un plan fixe, suivant avec naturel une famille sur la route. Dans un concours de circonstances tout aussi banal en apparence, sans que la situation ne soit clairement nommée, la tension gronde et nous entraîne vers un nouveau point de vue. C’est là que se pose la première pierre des conséquences d’Un simple accident.

Le film joue ainsi sur la mémoire et le doute de ses personnages : peu à peu, c’est un trauma collectif qui se dévoile sous nos yeux. Cinq personnages se retrouvent confrontés à un dilemme moral majeur : jusqu’où aller dans la vengeance ? Ne risquent-ils pas de devenir, à leur tour, les monstres qu’ils combattent ? Le doute sur l’identité de leur tortionnaire nourrit une dynamique parfois burlesque malgré le réalisme du récit, et entretient sur la durée le suspense, le malaise et même une certaine forme d’humour. Le film réserve d’ailleurs quelques surprises en chemin.

Le plus simple des dilemmes

Cette distribution chorale permet également à Un simple accident d’apporter une réflexion politique très concrète sur l’histoire iranienne. Avec réalisme, et non sans humour encore une fois, les rencontres successives avec divers intervenants enrichissent le propos avec malice. C’est l’une des forces du scénario de Jafar Panahi : dresser le portrait de différents héros venus de tous horizons. La distribution, composée autant de comédiens professionnels que d’amateurs, participe à cette authenticité.

Entre Vahid, la victime hantée par le passé, ou la photographe Shiva, poignante par exemples, le scénariste parvient avec tact à transposer les traumatismes de la manière la plus simple qui soit : par la sincérité. Face au suspect ambivalent (excellent dans la dernière partie), le réalisateur joue sur les regards et les silences, un procédé d’une grande simplicité – peut-être trop simple à mes yeux.

En effet, si la mise en scène se veut volontairement minimaliste, à l’image de l’absence quasi totale de bande-son (si on exclut ce couinement traumatique), Un simple accident apparaît parfois pauvre visuellement malgré la richesse de son scénario. Quelques plans-séquences savamment réalisés ponctuent l’ensemble, mais sans grande inspiration. Reste un film politique d’un courage indéniable, tourné dans la précipitation et en catimini face à la censure. Et pour cela, on ne peut que l’applaudir, même s’il ne m’a pas glacé le sang autant qu’il aurait pu malgré sa justesse.

EN DEUX MOTS : Un simple accident est un film à la fois courageux et imparfait. Panahi y déploie un scénario riche, mêlant mémoire, doute et réflexion politique, servi par une distribution chorale authentique. Mais sa mise en scène volontairement minimaliste peut frustrer, parfois trop simple au regard de l’intensité du sujet. Reste une œuvre lucide, humaine et profondément politique, qu’on salue autant pour sa sincérité que pour le geste de résistance qu’elle incarne.

MA NOTE : 14.5/20

Les crédits

RÉALISATION & SCÉNARIO : Jafar Panahi

AVEC : Vahid Mobasseri, Maryam Afshari, Ebrahim Azizi, Majid Panahi, Hadis Pakbaten, Mohamad Ali Elyasmehr (…)

SORTIE (France) : 1er Oct. 2025 / DURÉE : 1h42