À l'occasion de la rétrospective spéciale PREDATOR, mais aussi de la confirmation d'une saison 2 pour ALIEN: Earth, retour sur l'autre saga d'autant plus culte de la 20th Century Fox : ALIEN. Avec déjà 7 films et une série au compteur, et des suites en préparation, la franchise d'épouvante-horreur et de Science-fiction la plus iconique depuis 1979 n'a pas finit de nous faire trembler.

Pour plus de visibilité sur la saga, voici un petit guide chronologique. (on peut remercier le travail d’adamhlavac). En revanche, mes critiques sont écrites dans l’ordre de sorties des différents opus.

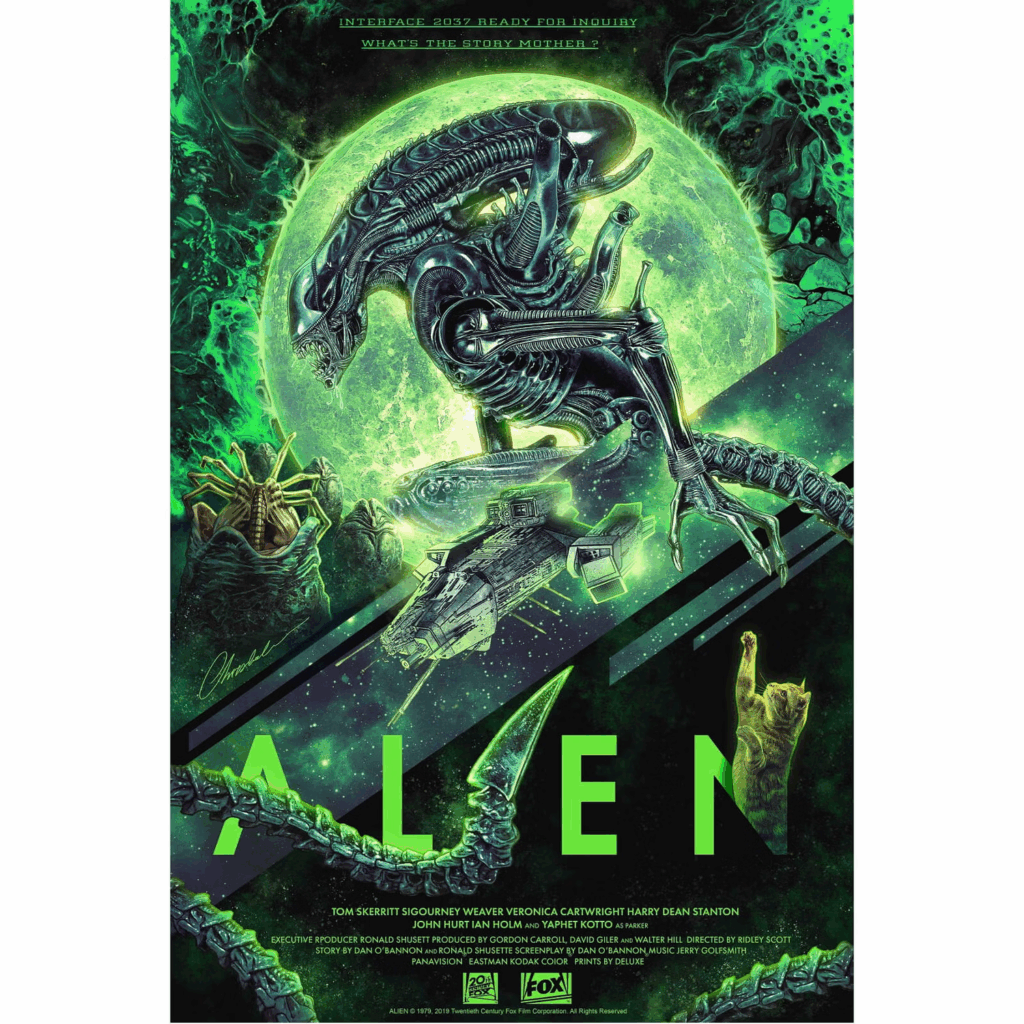

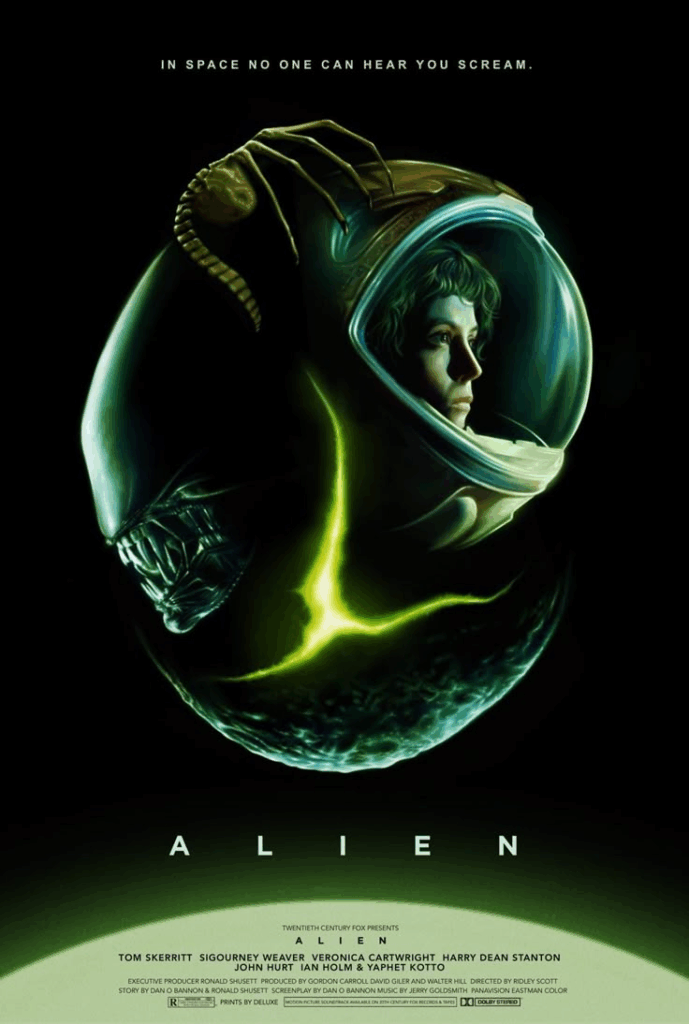

ALIEN, le huitième passager (1979)

Le vaisseau commercial Nostromo et son équipage, sept hommes et femmes, rentrent sur Terre avec une importante cargaison de minerai. Mais lors d’un arrêt forcé sur une planète déserte, l’officier Kane se fait agresser par une forme de vie inconnue, une arachnide qui étouffe son visage.

Après que le docteur de bord lui retire le spécimen, l’équipage retrouve le sourire et dîne ensemble. Jusqu’à ce que Kane, pris de convulsions, voit son abdomen perforé par un corps étranger vivant, qui s’échappe dans les couloirs du vaisseau…

ALIEN est probablement l’une des sagas les plus cultes du 7ᵉ art. Malgré son parti pris tranché entre l’épouvante-horreur et la science-fiction pure, elle a durablement nourri l’inconscient collectif grâce à une mythologie immédiatement frappante. À ce titre, son premier opus demeure peut-être à jamais inégalé : un film très abouti qui mise autant sur la découverte que sur la montée progressive de la tension, un élément fondamental dans le tempo de la saga.

Preuve que le studio n’y croyait pas totalement à l’époque : la réalisation fut confiée au quasi-débutant Ridley Scott (malgré la reconnaissance critique des Duellistes) pour un budget relativement modeste d’une dizaine de millions de dollars. Et pourtant, le succès fut immédiat.

En à peine deux heures (dans son montage cinéma, qui exclut malheureusement une scène cruciale entre Tom Skerritt et Sigourney Weaver), Alien, le huitième passager va définir un univers de science-fiction adulte, doté d’une esthétique rétrofuturiste aussi cohérente que visuellement riche.

In the space…

Sans point de vue extérieur et en se focalisant uniquement sur l’équipage restreint d’un vaisseau commercial dérouté de sa mission, le film installe à la fois un suspense progressif et une véritable cohésion entre ses sept membres. Le casting a d’ailleurs eu recours à une part notable d’improvisation collective : un choix audacieux et réaliste, qui contraste avec le cadre futuriste et offre des réactions très naturelles face à la menace.

La première partie pose idéalement le contexte, avec tout le charme des productions d’époque : pas de coupes abruptes, mais un rythme posé qui laisse l’atmosphère s’installer sur la durée. La découverte de la planète LV-426 demeure l’un des segments les plus riches du film – et plus largement de la saga. Le célèbre Space Jockey fossilisé, les milliers d’œufs… autant de moments iconiques, indémodables.

Visuellement, Alien bénéficie de maquettes et de décors de studio méticuleusement travaillés. Le Nostromo, huis clos métallique mêlant laboratoires futuristes et cales humides, devient un personnage à part entière. Contrairement au numérique moderne qui favorise la vitesse, le film prend le temps d’exploiter ses climax horrifiques autour de l’intrusion d’un organisme étranger.

Comme le laisse deviner le synopsis, la scène du dîner marque un tournant majeur : l’insouciance et la camaraderie basculent en un instant dans l’horreur pure. Le body horror lié au facehugger cède alors la place à un nouveau type de tension : celle d’une menace invisible, en pleine croissance.

Le jeu du chat…

Le tempo d’Alien atteint ici une forme de perfection (malgré un montage cinéma légèrement amputé, comme mentionné plus haut). L’apparition tardive et parcimonieuse de la créature, ainsi que l’impact de chacune de ses apparitions dans les espaces confinés du vaisseau, contribuent à une efficacité redoutable.

La disparition précoce de Dallas (Tom Skerritt), jusque-là présenté comme le leader masculin, permet au personnage de Ripley de prendre toute sa place – surtout dans le dernier acte où elle se retrouve face à l’inconnu. Le choix de la presque inconnue Sigourney Weaver se révèle alors particulièrement judicieux : son physique androgyne et son jeu retenu tranchent avec les archétypes du genre.

Enfin, si le Xénomorphe est devenu l’un des monstres les plus emblématiques du cinéma, c’est grâce à l’imagination de l’artiste suisse H.R. Giger, qui a conçu une créature à la fois organique, sombre et dérangeante. Son design initial, beaucoup plus marqué sexualement, a été remanié au cours de la production, mais conserve cette aura unique, entre bestialité et perversité.

Alien suggère ainsi bien plus qu’il ne montre, ce qui décuple l’impact de ses moments horrifiques. Pour toutes ces raisons, Alien, le huitième passager s’impose comme un classique instantané, un film fondateur dont la singularité continue aujourd’hui encore de fasciner.

MA NOTE : 17.5/20

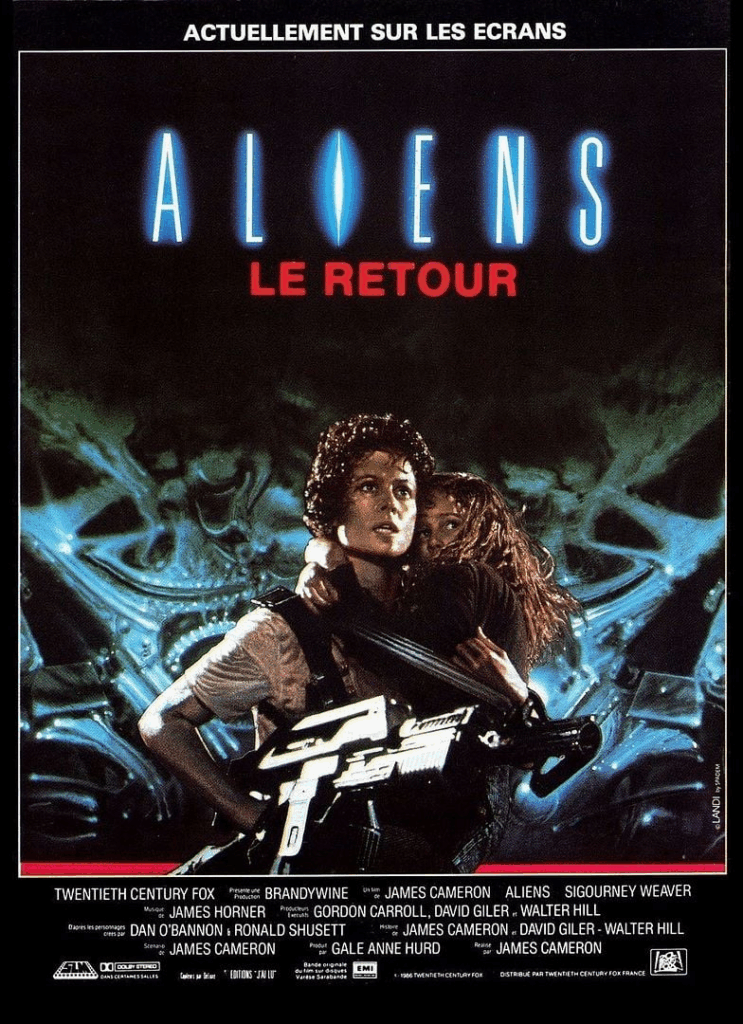

ALIENS, le retour (1986)

Après 57 ans de dérive dans l’espace, Ellen Ripley est secourue par la corporation Weyland-Yutani. Malgré son rapport concernant l’incident survenu sur le Nostromo, elle n’est pas prise au sérieux par les militaires quant à la présence de xénomorphes sur la planète LV-426 où se posa son équipage… planète où plusieurs familles de colons ont été envoyées en mission de « terraformage ». Après la disparition de ces derniers, Ripley décide d’accompagner une escouade de marines dans leur mission de sauvetage… et d’affronter à nouveau la Bête.

Sept ans après un premier opus devenu culte, la saga Alien se voit dotée d’une suite conséquente et tout aussi marquante. En confiant à nouveau la réalisation à un jeune metteur en scène — James Cameron, alors fraîchement remarqué grâce à Terminator — le studio prend un pari audacieux. Pari gagnant : celui qui deviendra l’auteur de certains des plus grands succès du cinéma (de Titanic à Avatar) dynamise le concept initial en amplifiant la notion de peur et de menace, comme l’indique subtilement le pluriel de son titre.

Ce « retour » en terre hostile part d’un postulat d’une efficacité redoutable. En situant son récit bien plus loin dans le futur, Cameron offre un recul appréciable sur l’univers tout en réinventant en profondeur le décor en fonction de la dynamique de cette suite. (Comme pour le premier opus, la version longue est à privilégier pour apprécier pleinement la mythologie mise en place.) Car Aliens ne laisse planer aucun doute sur ses intentions : c’est un film d’action et de science-fiction qui en a réellement sous le capot.

On aurait pu craindre — à tort — qu’en délaissant l’horreur pure pour une approche plus spectaculaire, cette suite enterre prématurément la saga. Mais avant toute chose, Cameron, également au scénario, respecte le lore du premier film, qu’il ne fait ensuite que décupler. Autre point notable : il soigne son montage, et Aliens demeure encore aujourd’hui l’opus le plus long de la saga dans sa version cinéma (2h15).

The Nest

Le film prend le temps d’installer son action et ses personnages hauts en couleur dans ce nouvel enfer spatial. Les Marines coloniaux rappellent d’ailleurs la dynamique typique d’une escouade plongée dans un environnement hostile, comme on le verra un an plus tard dans Predator. Cameron délaisse le huis clos intégral du Nostromo pour des espaces plus larges, mais conserve ce système de couloirs, de laboratoires et de zones industrielles où la mort peut surgir de tous les côtés.

Ce sentiment d’impuissance face à la Bête est magistralement mis en scène lors d’une séquence précoce : une véritable débâcle où les Marines, pourtant lourdement armés, se retrouvent dépassés et quasiment anéantis en un instant. C’est là que le film se recentre sur une équipe plus réduite et mieux caractérisée, entre le représentant ambigu de la Corporation (Paul Reiser) et l’androïde bienveillant Bishop (Lance Henriksen).

Mais évidemment, ce second opus a surtout pour fonction de placer Ripley — et Sigourney Weaver — comme héroïne absolue de la saga. Sa confrontation avec la menace xénomorphe atteint un niveau d’adversité qui force le respect, particulièrement dans un final grandiose, empreint de gigantisme et d’action pure.

Un Alien pour les gouverner tous

Dans sa logique d’escalade, Aliens explore admirablement la mythologie de la saga, notamment avec l’introduction de la Reine pondeuse (dont les premières traces — les parois gluantes — apparaissaient déjà dans la version longue du premier film). Toutefois, la présence de Newt, l’enfant survivante, constitue selon moi un point plus discutable : elle introduit un élément de fragilité narrative qui, combiné au penchant plus « action » du film, élargit peut-être un peu trop l’univers vers un public plus large. L’écriture demeure toutefois assez solide pour convaincre, même avec un final flirtant avec le happy end.

Si pour beaucoup ce second opus dépasse l’original grâce à sa maîtrise cinématographique indiscutable, je garde pour ma part une préférence pour le premier film, plus anxiogène et plus riche en découvertes. Là où Cameron choisit une approche plus frontale et spectaculaire, Ridley Scott restait dans la suggestion et la menace invisible. Aliens n’en reste pas moins une suite de très haute volée, jamais surpassée dans la quadrilogie centrée sur Ripley.

MA NOTE : 16/20

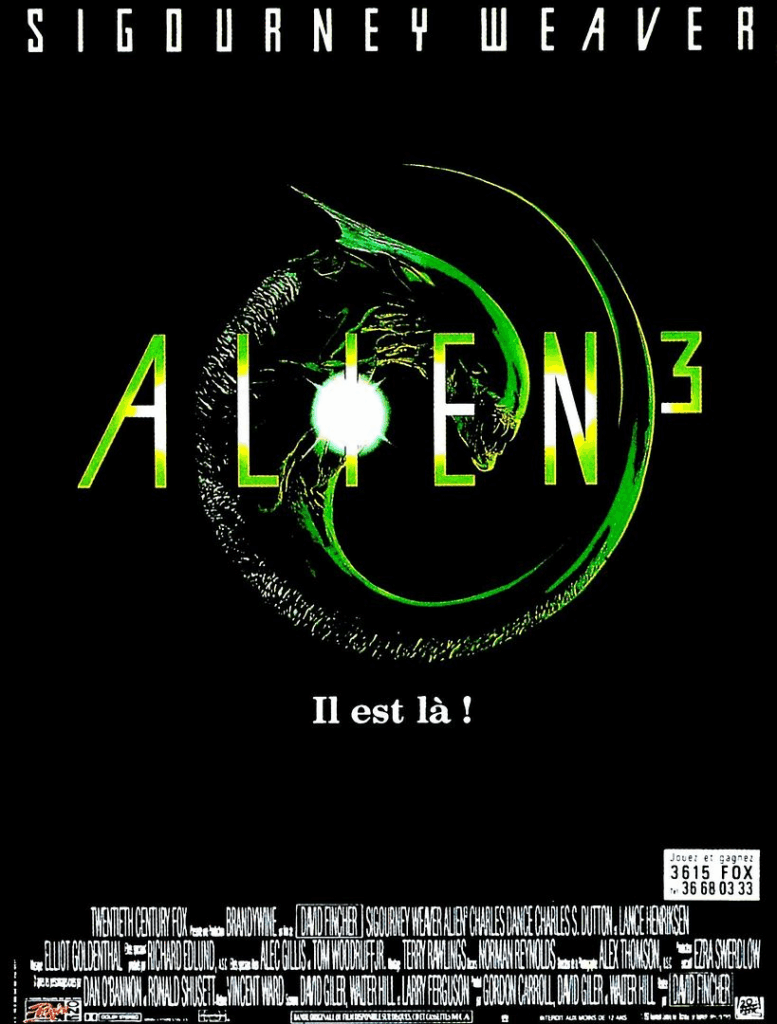

ALIEN³ (1992)

Seule survivante d’un carnage sur une planète lointaine, Ripley s’échoue sur Fiorina 161, planète oubliée de l’univers, balayée par des vents puissants. Une communauté d’une vingtaine d’hommes y vit. Violeurs, assassins, infanticides, ce sont les plus dangereux détenus de droits communs de l’univers. L’arrivée de Ripley va les confronter à un danger qui sera plus fort qu’eux.

Alien³ : Cette fois, six années séparent ce nouvel opus du précédent. La saga Ripley se poursuit avec un troisième film souvent décrié, bien qu’il renoue avec l’essence d’épouvante-horreur qui caractérisait Le Huitième Passager. Hélas, malgré de belles ambitions et la carrière prestigieuse que connaîtra plus tard son très jeune réalisateur — le minimaliste David Fincher — ALIEN³ va souffrir d’une production chaotique et éprouvante pour son metteur en scène.

Renié depuis par Fincher, qui abandonna le projet avant même le montage final, le film fut diffusé en salles dans une version de moins de deux heures (celle aujourd’hui visible en streaming). À l’instar des précédents volets, ce troisième chapitre dispose toutefois d’une version rallongée, l’Assembly Cut, offrant une demi-heure de métrage supplémentaire. Et si cette version a son importance, c’est bien parce qu’il y a beaucoup à sauver dans ALIEN³.

Retour en terre inconnue

La première réussite du film tient dans son intrigue et sa direction artistique. En situant l’action sur une planète inhospitalière, au cœur d’un complexe carcéral laissé à l’abandon, ALIEN³ impose un environnement visuel bien plus marquant que celui de Cameron, dont les décors restaient relativement classiques pour le genre. Le film recompose un contexte d’épouvante, de terreur et d’impuissance face à une menace alien certes unique, mais redoutable — à mi-chemin entre le huis clos du premier film et le désespoir apocalyptique d’une colonie oubliée.

Par souci d’efficacité, et aussi pour créer un opus distinct, les nombreux scénaristes (qui, hélas, réécrivaient encore pendant le tournage) décident d’évacuer les survivants d’Aliens pour recentrer entièrement le récit sur Ripley, plus survivante que jamais. Outre le caméo en deux temps de Lance Henriksen, c’est Sigourney Weaver qui porte le film, d’autant plus que sa condition de seule femme parmi des hommes dangereux — et son crâne rasé emblématique — renforcent sa singularité.

Pour autant, parmi ces détenus au passé trouble, quelques trognes marquantes émergent : Charles S. Dutton, Danny Webb ou encore Charles Dance. L’intrigue parvient même à nuancer ces personnages et à leur offrir une forme de rédemption face à l’horreur.

Un Alien qui manque de chien

Cependant, les imperfections d’ALIEN³ sont nombreuses. Son montage demeure haché — même dans sa version longue — symptomatique d’une production mouvementée. Si son retour à l’épouvante est une idée séduisante, le film souffre de la comparaison avec l’opus de Ridley Scott : il n’en a ni la maîtrise atmosphérique, ni la puissance symbolique. Et il n’a pas non plus les épaules pour rivaliser avec le spectacle de Cameron.

Enfin, même si l’idée d’un Xénomorphe plus animal, plus félin, apporte une originalité certaine, la menace manque d’ampleur. Le potentiel de cette créature — née d’un hôte particulier — reste sous-exploité, souvent relégué à quelques scènes de course-poursuite trop répétitives.

On peut cependant apprécier les prémices de la maestria visuelle de Fincher et surtout la véritable conclusion qu’offre le film au destin tragique de Ripley — surtout lorsqu’on la compare à ce qui lui sera réservé dans l’épisode suivant. ALIEN³ demeure ainsi probablement la plus grande occasion manquée de la saga… mais heureusement, pas la plus mauvaise.

Pour une critique plus détaillée sur le film c’est : ICI

MA NOTE : 15/20

ALIEN, la résurrection (1997)

Deux cents ans après la mort de l’officier Ripley, une équipe de généticiens ressuscite la jeune femme en croisant son ADN avec celui d’un Alien. Le cauchemar reprend. A bord de la station Auriga, Ripley donne naissance à un fils qui lui est aussitôt enlevé. Prisonnière, elle s’efforce de renouer avec son lointain passé humain. Bientôt un autre vaisseau rejoint l’Auriga. Parmi l’équipage composé de brutes et de mercenaires, Ripley découvre une belle jeune femme, Call, avec laquelle elle ne tarde pas à se lier d’amitié.

Chaque grande saga finit par avoir son nanar. Du moins, lorsqu’elle s’étire dans le temps et passe entre les mains de réalisateurs aux visions très différentes. Comme son titre l’indique, Alien, la Résurrection repose sur un postulat tiré par les cheveux, régulièrement jugé inutile par les fans — et j’en fais partie. Pour autant, ce quatrième opus (et dernier pour Ripley) demeure un nanar de qualité, au sein d’une saga qui a toujours su maintenir un niveau honorable dans son genre.

En situant son action loin dans le futur, on aurait pu espérer davantage de ce nouvel épisode, au-delà du retour discutable de son héroïne. Malgré ses ambitions de science-fiction autour du clonage — l’un de ses rares véritables intérêts — Alien 4 n’apporte pas grand-chose à la mythologie, tout comme la mutation de Ripley en quasi-hybride relève davantage de l’artifice que d’un vrai atout scénaristique. Néanmoins, presque vingt ans après Le Huitième Passager, il permet à Sigourney Weaver d’assumer pleinement son statut d’icône de l’action.

Jean-Pierre jaunie et…

À l’image d’ALIEN³, qui rendait hommage au côté anxiogène du premier film, Alien: Resurrection adopte une dynamique d’action qui rappelle celle de James Cameron. Sauf qu’ici, le film bascule pour la première fois dans une vision plus gore et frontale, là où ses prédécesseurs restaient plus suggestifs. Il bénéficie aussi d’une esthétique très marquée, propre à son réalisateur.

Jean-Pierre Jeunet — qui n’était pas le premier choix du studio — réussit néanmoins à imposer sa patte reconnaissable à cet univers de dark SF, en y injectant violence, ironie et une galerie de “gueules” atypiques (Ron Perlman, Dominique Pinon…). Mais ce style, aussi singulier soit-il, s’avère à double tranchant. Certaines focales déformantes, certains gros plans outranciers ou gimmicks visuels donnent parfois un aspect ouvertement nanardesque au film. Et pas toujours dans le bon sens.

…Amélie Alien

La mise en scène de Jeunet constitue ainsi l’un des plus gros points noirs du film. Pourtant, Alien: La Résurrection possède quelques scènes marquantes — la séquence sous-marine reste l’une des plus iconiques de la saga — mais l’ensemble souffre d’un déroulé d’aventure trop convenu, parasité de personnages parfois caricaturaux et d’un montage de 1h50 qui laisse une impression de film inabouti.

Le scénario de Joss Whedon (qui connaîtra plus tard un immense succès chez Marvel) ne brille jamais par sa finesse. Hormis le thème du clonage, aucune des pistes abordées ne parvient réellement à convaincre une fois transposée à l’écran. Le rôle d’androïde incarné par Winona Ryder demeure anecdotique, et la mutation finale à laquelle les personnages sont confrontés tourne rapidement à la farce involontaire.

Pour toutes ces raisons, Alien : La Résurrection reste, de très loin, mon opus le moins apprécié de la saga.

MA NOTE : 13/20

PROMETHEUS (2012)

Une équipe d’explorateurs découvre un indice sur l’origine de l’humanité sur Terre. Cette découverte les entraîne dans un voyage fascinant jusqu’aux recoins les plus sombres de l’univers. Là-bas, un affrontement terrifiant qui décidera de l’avenir de l’humanité les attend.

Avec Prometheus, la saga Alien prend un nouveau départ particulièrement excitant, surtout pour une franchise aussi culte. Quinze ans après la quadrilogie portée par Ripley et trente-trois ans après son premier opus, ce nouvel épisode trouve tout son sens grâce au retour de son créateur originel derrière la caméra : Ridley Scott.

Avec des moyens techniques et financiers colossaux — inflation oblige — (130 millions de dollars contre 10 pour Alien), le réalisateur britannique, habitué aux blockbusters, accouche d’une odyssée nouvelle et ambitieuse. Il renoue avec la science-fiction, tout en s’éloignant de la formule classique associée à son titre iconique, pour livrer un véritable préquel à sa saga. Le résultat, bien que perfectible, demeure solide et riche.

Au commencement, les Ingénieurs créèrent la vie… et l’homme.

En apportant des réponses claires à son univers et en modifiant profondément la nature de sa menace extraterrestre, le film fait des choix audacieux qui pouvaient difficilement faire l’unanimité. D’autant plus qu’il baigne dans une atmosphère réinventée, moins sombre en apparence. Mais il ne faut pas s’y tromper : Prometheus est à la fois le digne successeur moderne de son aîné et un opus inédit, doté de grands thèmes.

Parmi eux : les questions de vie, de mort et donc d’immortalité, mais aussi celles de la création, de la filiation entre l’humanité et ses créateurs, et de son rapport au divin. Le film offre des réponses explicites sur les fameux Ingénieurs aperçus il y a tant d’années. Comme nombre de ses choix, cela s’avère à double tranchant.

On peut néanmoins saluer l’ambition des scénaristes — Damon Lindelof en tête, habitué aux concepts mystiques et déroutants — même s’il laisse volontairement quelques zones d’ombre.

Plus tard, les hommes créèrent des machines… à leur image.

Là où le film tire réellement son épingle du jeu, c’est dans son traitement d’un autre thème majeur : l’intelligence artificielle. Le personnage de David reste, à mes yeux, l’être artificiel le plus marquant de la saga. Dans son besoin de ressembler aux hommes, dans sa quête personnelle de réponses, et surtout grâce à l’interprétation magistrale de Michael Fassbender, il s’impose comme une figure centrale, fascinante et inquiétante.

Le reste du casting est tout aussi solide :

– une Noomi Rapace, nouvelle figure d’héroïne, qui incarne à elle seule tous les thèmes du film ;

– Logan Marshall-Green, belle révélation à l’époque ;

– Charlize Theron, impeccablement glaciale ;

– Idris Elba, toujours délicieusement charismatique.

La seule véritable ombre au tableau réside dans l’utilisation de certains personnages, dont la trajectoire et la fin sont loin d’exploiter leur plein potentiel. Dans cette même logique, la présence de Guy Pearce dans la peau du fondateur Weyland est une excellente idée, mais sous-exploitée, malgré son parallèle évident avec le créateur, sa création, et les dérives du pouvoir quasi divin.

Et puis vint le jugement dernier…

En matière de pure mythologie, Prometheus parvient à proposer une approche résolument nouvelle tout en préservant l’essence indissociable de la saga — même si certaines réponses déçoivent, au regard de la richesse initiale de l’univers.

Visuellement, le film propulse la franchise dans une ère moderne, portée par des effets spéciaux et un gigantisme encore impressionnants aujourd’hui. Les nombreux décors naturels participent également à cette réussite, et la partie consacrée à la découverte demeure l’un de ses moments les plus excitants.

Cependant, Prometheus souffre de plusieurs imperfections, presque toutes liées à son montage. Cette fable SF aurait mérité une vingtaine de minutes supplémentaires pour développer pleinement les pistes qu’elle amorce. Si son atmosphère n’en pâtit que modérément, la force de son suspense et sa cohérence en sortent régulièrement affaiblies, notamment dans la dernière partie, clairement moins réussie que les deux premières.

Ajoutons à cela quelques choix scénaristiques qui peuvent déplaire — la scène de césarienne, l’utilisation du dernier Ingénieur — et Prometheus apparaît comme une œuvre qui peine parfois à porter le poids de ses ambitions.

Il n’en reste pas moins l’un des opus les plus marquants de la saga, porté par des qualités évidentes et une volonté de renouvellement rare.

MA NOTE : 16/20

ALIEN: Covenant (2017)

Les membres d’équipage du vaisseau Covenant, à destination d’une planète située au fin fond de notre galaxie, découvrent ce qu’ils pensent être un paradis encore intouché. Il s’agit en fait d’un monde sombre et dangereux, cachant une menace terrible. Ils vont tout tenter pour s’échapper.

Cinq ans après le retour de Ridley Scott dans la saga qui l’a révélé, le cinéaste poursuit l’expansion préquel de son univers phare, censée progressivement raccorder l’histoire au premier Alien. Si le temps semble sans prise dans l’espace, Alien: Covenant, lui, semble avoir connu une production plus chaotique que prévu, et ce malgré le succès au box-office de Prometheus.

Le changement de scénaristes entraîne un nouveau visage féminin en tête d’affiche, tandis que le célèbre Xénomorphe signe enfin son retour sur grand écran, vingt ans après Alien : La Résurrection (en excluant volontairement les crossovers Alien vs Predator). Les critiques d’une partie des fans et les exigences du studio ont manifestement infléchi le projet initial – Paradise Lost – vers une direction plus conventionnelle, même si la filiation avec Prometheus demeure évidente.

Plus concrètement, Covenant a d’autant plus divisé sa fan-base que, malgré quelques moments brillants, il amplifie nombre de défauts de son prédécesseur.

Paradis perdu ?

Avec son nouveau postulat, et malgré une très bonne introduction qui permet à Guy Pearce de reprendre brièvement son rôle de Weyland lors de son premier échange avec « son fils » David (Michael Fassbender), Alien: Covenant réinjecte dans son récit les codes familiers de la saga : nouvelle équipe, nouvelle mission, nouvelles découvertes et nouvelles menaces.

Mais tout cela doit encore une fois tenir en seulement deux heures. Une durée qui pourrait sembler suffisante, mais qui s’avère très limitée, compte tenu de la nécessité de faire le lien avec Prometheus.

Comme souvent dans la franchise, ses premières parties sont les plus réussies. Le film dévoile quelques portraits bien campés — du très sympathique Danny McBride (dans un registre qui le sort de sa zone de confort) aux convaincants Billy Crudup et Carmen Ejogo — et un contexte initial réellement exaltant. Là où cet opus perd en ambition, il compense par une technique saisissante.

Le film ne lésine pas sur des effets gores d’une violence frontale et inédite dans la saga, offrant une représentation brutale et viscérale de la dangerosité de son univers, qu’il s’agisse de nouvelles formes de vie ou du bestiaire classique. Dans les deux cas, le résultat demeure très réussi, et permet même d’apprécier la gestuelle du Xénomorphe d’une manière nouvelle.

La véritable ombre au tableau, c’est un montage saccadé qui accélère jusqu’à la conclusion, laissant plusieurs scènes prometteuses sur le bord de la route. Ainsi, la séquence tragique de la première partie — oppressante, sanglante et mémorable — contraste avec une seconde moitié qui multiplie les incohérences dans sa construction.

David contre Goliath les conciliations

Pourtant, le film aborde un thème toujours passionnant : l’intelligence artificielle, le libre arbitre, la création. C’est à travers le double rôle de Michael Fassbender — incarnant brillamment deux androïdes au même visage mais à l’esprit opposé — que Covenant trouve sa plus belle idée. C’est également là que le film offre des réponses amères quant au voyage précédent de David et éclaire le destin tragiquement écourté d’Elizabeth Shaw (Noomi Rapace).

On peut toutefois s’interroger sur l’intérêt réel d’une présence modifiée et abrégée des Ingénieurs, tandis que la deuxième heure alterne entre fulgurances de mythologie (les croquis de David inspirés du travail de Giger, certains décors somptueux) et décisions scénaristiques franchement stupides — la création du Xénomorphe expédiée et plusieurs incohérences flagrantes.

Cela définit parfaitement Alien: Covenant: un film hybride qui tente de contenter les fans tout en proposant de nouveaux éléments de science-fiction enthousiasmants (les spores, les xénomorphes inédits, les expérimentations de David…). Une conciliation qui se fait malheureusement au prix de trous narratifs importants, que le montage final, très imparfait, ne fait qu’accentuer.

Avec une nouvelle héroïne moins marquante — Katherine Waterston, un choix pourtant audacieux — et un ensemble qui répond autant de questions qu’il en pose, Covenant demeure le plus gros pétard mouillé de la saga. L’opus qui a failli détourner une partie du public de Alien, malgré son succès.

Fatalement, en tant que second volet d’une trilogie qui ne sera probablement jamais achevée, ce retour de l’Alien donne une impression d’inachevé, d’amertume. Ma plus grande déception de la saga, tant le film recèle pourtant de qualités.

MA NOTE : 14.5/20

ALIEN: Romulus (2024)

Alors qu’il entreprend des fouilles dans une station spatiale abandonnée, un groupe de jeunes voyageurs se retrouve confronté à la forme de vie la plus terrifiante de l’univers…

Sept ans après le troisième opus de la saga signé Ridley Scott, Alien prend une nouvelle direction voulue par le studio. La prélogie du réalisateur est donc morte – ou simplement en stand-by, qui sait ? – et un nouveau metteur en scène est chargé de relancer la machine. Sous un scénario qu’il coécrit avec son complice uruguayen, Fede Álvarez apparaît comme le candidat idéal pour apporter un sang neuf à cette saga de science-fiction corrosive qu’est Alien.

En situant son histoire entre les événements du premier et du second film — les plus appréciés du public — le réalisateur du formidable remake d’Evil Dead s’offre un véritable boulevard créatif, et entend livrer le préquel-hommage que les fans attendaient depuis des années. Un exercice qu’il réussit sans renier pour autant les références aux autres volets (de Alien 4 à Prometheus). Et si le résultat est loin d’être parfait, il demeure, à mes yeux, l’ensemble le plus maîtrisé de la saga depuis ses débuts.

La formule n’est pas réellement originale : un groupe de jeunes explorateurs de l’espace, cette fois en quête d’émancipation, se retrouve confronté à la pire menace extraterrestre qui soit. Avec seulement six personnages à l’écran, Alien: Romulus a la bonne idée de se concentrer sur une petite distribution — parfaitement choisie — et sur un véritable sens de l’aventure.

Référence parmi les références

En tête d’affiche, Cailee Spaeny incarne une nouvelle héroïne, plus juvénile encore que ses prédécesseures, mais combative, intelligente et attachante. L’intrigue lui offre même une relation inédite avec un androïde présenté comme son frère, permettant d’explorer des dilemmes nouveaux et bien pensés. Le tout porté par le talent du britannique David Jonsson, remarquable dans ce rôle.

Hélas, leurs camarades disposent de parcours moins mémorables, d’autant que la mort ne frappera « que » quatre fois. Contrairement à ce que je sous-entendais dans ma chronique de l’époque, Romulus expédie effectivement ses personnages, mais il le fait avec tact — et sous une violence superbement mise en scène. C’est d’ailleurs l’une des grandes forces du film : son esthétisme.

Entre sa science-fiction rétro renversante — vaisseaux, interfaces, éclairages — et son body-horror inspiré, notamment grâce à une utilisation inventive des Facehuggers et à la mise en image fascinante de la gestation xénomorphe, Alien: Romulus possède une puissance visuelle qui accompagne merveilleusement son sens de l’aventure. À ce titre, il s’agit de l’un des rares films Alien à maîtriser chacune des parties qui le composent. Sa dernière partie, surtout, surprend agréablement en proposant une menace réellement inédite.

Le film de Fede Álvarez se positionne comme un hommage parfait aux premiers Alien, tout en parvenant à s’émanciper de ses aînés grâce à une utilisation intelligente de la mythologie déjà existante. Certes, la frontière est mince, et le scénario souffre parfois de grosses ficelles ou d’hommages superflus — la présence post-mortem de Ian Holm, notamment. Mais l’ensemble demeure une réussite évidente et l’une des propositions les plus rafraîchissantes de la saga.

Mon coup de cœur de la franchise.

Pour une critique plus détaillée sur le film c’est : ICI

MA NOTE : 16.5/20

En bonus : ALIEN: Earth – saison 1 (2025)

Pour une critique détaillée de la série c’est : ICI

MA NOTE : 14.5/20