À l'occasion de la sortie en salles de Predator: Badlands, retour sur les films qui ont composés la saga culte depuis presque 40 ans. Une rétrospective qui s'intéresse succinctement aux 5 précédents volets officiels, hormis les deux mauvais crossovers : Alien vs. Predator et de l'animée Predator: Killer of Killers (2025).

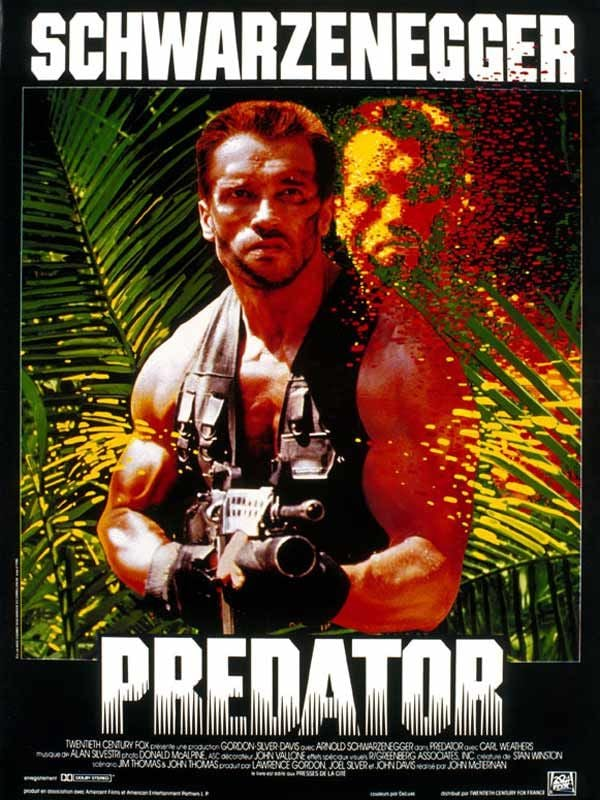

PREDATOR (1987)

Le commando de forces spéciales mené par le major Dutch Schaeffer est engagé par la CIA pour sauver les survivants d’un crash d’hélicoptère au cœur d’une jungle d’Amérique Centrale. Sur place, Dutch et son équipe ne tardent pas à découvrir qu’ils sont pris en chasse par une mystérieuse créature invisible qui commence à les éliminer un par un. La traque commence.

Comme souvent dans une saga culte, le premier volet fait figure de référence. Predator ne déroge pas à cette règle et s’impose comme une pierre angulaire du genre sur de nombreux points. Réalisé par John McTiernan — futur spécialiste du grand film d’action entre la fin des années 80 et les années 90 (Piège de cristal, Une journée en enfer, Le 13ᵉ Guerrier…) — et bénéficiant du design du mythique maître des effets visuels Stan Winston (à qui l’on doit les créatures de The Thing, les xénomorphes d’Aliens de James Cameron ou encore le Terminator), Predator, premier du nom, avait tout du classique annoncé.

Chasseur chassé

En mettant en vedette la star d’action Arnold Schwarzenegger dans un survival en milieu hostile, l’équipe du film livre une expérience intense et presque indémodable grâce à son décor naturel. Avec son postulat simplissime — un commando surentraîné confronté à une menace inédite et invisible — ce premier volet parvient habilement à faire se rencontrer action et science-fiction. À l’instar de son cousin Alien, Predator fait monter la tension avant de révéler pleinement son antagoniste emblématique.

Mais contrairement à son homologue, plus axé sur la peur liée à la découverte, le film de McTiernan joue avec les codes du film d’action — explosions, pyrotechnie et déluge de coups de feu — pour mieux souligner l’impuissance de ses héros bodybuildés face à cet ennemi extraterrestre. Si le casting ne brille pas par sa finesse, il réunit de véritables “gueules” de cinéma, et chaque disparition sanglante renforce un peu plus l’aura destructrice du Prédateur.

Ici, tout est devenu culte : le camouflage optique, le canon à plasma, les doubles lames, la vision infrarouge ou encore le sang fluorescent. Predator s’impose ainsi comme une référence du film d’action mâtiné de suspense, porté par une composition musicale magistrale et un final jouissif culminant dans un face-à-face mythique où les rôles de la proie et du chasseur s’inversent. Avec sa “gueule de porte-bonheur”, Predator demeure un classique gravé dans l’inconscient collectif. Largement imparfait, certes, mais du plaisir à l’état pur.

MA NOTE : 4/5

PREDATOR 2 (1990)

Los Angeles 1997. Le détective Mike Harrigan et son équipe luttent contre toutes sortes de trafiquants. Bientôt, un tueur invisible et invulnérable décime leurs rangs. Mike mène son enquête et découvre que Los Angeles est devenue le terrain de chasse d’un prédateur venu d’un autre monde…

Nombreuses sont les suites de films cultes peu appréciées du public. Celle de Predator appartient à cette catégorie — et c’est bien dommage, car elle offrait pourtant un renouvellement bienvenu.

Dès son ouverture, cette suite établit un parallèle astucieux avec un autre type de jungle : urbaine, cette fois. Los Angeles devient le nouveau terrain de chasse de ce deuxième volet, qui tente de s’émanciper de son prédécesseur, même si la formule reste familière.

Avec le même duo de scénaristes aux commandes, le prédateur reptilien étoffe son armement et sa mythologie, mais le film adopte aussi une esthétique de série B qui lui collera à la peau… hélas.

Jungle urbaine

L’idée, pourtant, était loin d’être absurde : une jungle urbaine, écrasée par le soleil de la Cité des Anges, où la dépravation humaine atteint son paroxysme au cœur d’une guerre de gangs sans précédent.

Avec ce contexte d’action qui tire dans tous les sens, Predator 2 gagne en énergie, mais perd en crédibilité.

Si la finesse n’a jamais été le point fort de la saga, le film conserve quelques bonnes idées qui viennent enrichir son lore.

En situant son intrigue dix ans après le premier opus, les scénaristes effleurent plusieurs concepts réjouissants de science-fiction, tout en étoffant les caractéristiques emblématiques du Prédateur — désormais armé d’une double lance mémorable ou d’un disque tranchant devenu iconique.

La meilleure partie du film reste sans doute la dernière, et notamment la découverte du sanctuaire/vaisseau du chasseur extraterrestre, qui confère une belle ampleur à sa mythologie. Mention spéciale également au cabotinage efficace de Danny Glover, entre les gratte-ciels de L.A. dans une traque aussi frénétique que désordonnée.

Malheureusement, le film pâtit de décors de studio datés, d’une distribution secondaire mal interprétés et de scènes d’action nettement moins marquantes que celles de son aîné.

Sous la mise en scène plutôt anecdotique de Stephen Hopkins (Freddy 5…), rien d’étonnant : Predator 2 ressemble davantage à une suite de commande qu’à une véritable envie de cinéma — comme Hollywood les aime tant.

MA NOTE : 2.5/5

PREDATORS (2010)

Royce, un mercenaire, se retrouve obligé de mener un groupe de combattants d’élite sur une planète étrangère. Ils vont vite comprendre qu’ils ont été rassemblés pour servir de gibier. A une exception près, tous sont des tueurs implacables – des mercenaires, des yakuzas, des condamnés, des membres d’escadrons de la mort ; des « prédateurs » humains qui sont à présent systématiquement traqués et éliminés par une nouvelle génération de Predators extraterrestres. Voici l’affrontement sans pitié de tueurs absolus…

Vingt ans après un Predator 2 déjà boudé, et seulement trois ans après un second crossover avec Alien encore plus raté que le premier (2004), le studio Twentieth Century Fox ressuscite réellement sa saga de science-fiction avec Predators. Avec ce troisième volet, la franchise livre ce qui s’apparente le plus à un reboot du film culte de 1987. Sa bande de mercenaires reconnaissables, sa jungle hostile comme terrain de chasse, son thème musical remanié et ses nombreuses références en font une suite qui prolonge la mythologie tout en renouant avec l’essence du premier.

Reboot me

Le principal défaut de cet épisode réside dans sa réalisation et ses lacunes d’écriture. En faisant appel à un nouveau duo de scénaristes inconnus et à un jeune réalisateur encore anecdotique — Nimród Antal — la saga ne parvient pas (jusqu’à récemment) à approfondir réellement sa mythologie malgré son postulat réjouissant. Toujours plus proche de la série B que de sa cousine Alien, Predators regorge tout de même de quelques idées exaltantes, qui, en plus, fonctionnent à l’écran.

Certes, les personnages forcent souvent le trait — stéréotypes à la clé — et certains sont clairement ratés (le faux civil joué par Topher Grace, le survivant dément interprété par Laurence Fishburne) ; mais d’autres “tronches” font mouche : Adrien Brody en tête d’affiche inattendue, Walton Goggins en détraqué irrésistible, ou encore Louis Ozawa en Yakuza mutique, protagoniste d’un excellent duel nocturne.

Predators fourmille bien d’idées, étoffe un tant soit peu son univers de chasse et de science-fiction, et, comme son titre l’indique, élargit sa menace — avec au passage quelques nouveaux designs réussis. La démonstration reste parfois grossière (notamment dans certains effets spéciaux) et trop calquée sur le premier opus, mais l’ensemble fonctionne étonnamment bien. Notamment grâce à sa durée inchangée (1h47, générique inclus).

C’est, en tout cas, mon épisode “plaisir coupable” de la saga — bancal, mais attachant.

MA NOTE : 3/5

THE PREDATOR (2018)

Les pires prédateurs de l’univers sont maintenant plus forts et plus intelligents que jamais, ils se sont génétiquement perfectionnés grâce à l’ADN d’autres espèces. Alors qu’un jeune garçon devient accidentellement leur cible, seul un équipage hétéroclite d’anciens soldats et un professeur de science contestataire peuvent empêcher l’extinction de la race humaine.

Pourtant pas si lointain, ce nouveau reboot est, à mes yeux, l’opus le plus oubliable de la saga.

Affublé d’un vulgaire “The”, The Predator (2018) survient moins de dix ans après le précédent Predators et replace son action sur Terre, dans un contexte d’aventure familier.

Sur le papier, l’une des meilleures idées du film était sans doute de confier la réalisation et le scénario à Shane Black, figure familière de l’univers puisqu’il avait joué dans le premier opus et avait déjà failli en coécrire le scénario. Et pourtant…

Science-bidon

Le réalisateur du très sympathique The Nice Guys — et, avant cela, du beaucoup moins sympathique Iron Man 3 — reste un spécialiste du film d’action… mais aussi de la comédie. Et dans notre cas, il transforme ce pseudo reboot en buddy-movie de science-fiction d’une banalité désarmante.

C’est bien simple : rien ne fonctionne. Ni son humour puéril et misogyne, ni ses éclats gore, ni sa pseudo-proposition de SF sans substance.

Coécrit avec Fred Dekker (mauvais signe déjà), le film tente de rejouer la recette du groupe hétéroclite, mais échoue sur toute la ligne.

Pour la quatrième fois consécutive, la saga se contente d’à peine 1h50 de montage, un format qui frôle la mauvaise blague.

L’équipe de marginaux formée pour l’occasion manque cruellement de cohésion, et l’humour potache qui s’en dégage désamorce tout suspense.

En intégrant pour la première fois un enfant au cœur de l’intrigue — Jacob Tremblay, en “gamin génial et autiste” (quelle originalité…) — le film s’offre une aura de divertissement grand public qui évacue toute tension.

Pire encore, malgré des moyens modernes et un budget confortable (88 millions de dollars), The Predator aligne des effets spéciaux d’une laideur affligeante — les fameux chiens Predator frôlant le nanar pur jus.

Et malgré quelques éclats d’hémoglobine, aucun moment ne marque durablement la rétine.

Enfin, la vision du “Super Predator” censé relancer la franchise ne provoque jamais le frisson attendu.

The Predator prouve, tristement, que Shane Black n’apporte rien à la mythologie de la saga.

Un film vain, maladroit, et surtout le vrai nanar de la série. Et de loin.

MA NOTE : 1.5/5

PREY (2022)

Il y a trois siècles sur le territoire des Comanches, Naru, une farouche et brillante guerrière, se fait désormais un devoir de protéger sa tribu dès qu’un danger la menace. Elle découvre que la proie qu’elle traque en ce moment n’est autre qu’un prédateur extraterrestre particulièrement évolué doté d’un arsenal de pointe des plus sophistiqués. Une confrontation aussi perverse que terrifiante s’engage bientôt entre les deux adversaires…

Les années 2020 marquent le premier véritable renouveau de la célèbre saga après plusieurs films boudés par la critique. Avec Prey, la franchise Predator trouve son salut dans une formule simple mais maîtrisée : une chasse aux instincts primaires. Premier volet distribué directement sur le petit écran, Prey se situe à mi-chemin entre le préquel et l’hommage au film culte de 1987.

Chasse primale

Trois ans avant le plus ambitieux même si décevant Badlands, le réalisateur Dan Trachtenberg et le scénariste Patrick Aison signaient un petit film audacieux, osant s’éloigner du titre emblématique de la saga pour placer son action 300 ans dans le passé, au cœur du territoire comanche. Véritable hommage à cette nation amérindienne, le film a d’ailleurs été proposé dans une version intégralement doublée dans langue.

Remarqué pour son travail sur 10 Cloverfield Lane, Trachtenberg fluidifie ici sa mise en scène dans de grands espaces naturels et exploite intelligemment son contexte historique pour ancrer son récit. Malgré sa courte durée (1h30, sans générique), Prey prend le temps, comme ses prédécesseurs, de faire monter la tension avant de dévoiler son féroce prédateur, pour mieux basculer ensuite dans un survival pur et dur.

S’il manque au film une galerie de seconds rôles un peu plus consistante pour renforcer la tension de la chasse, Prey compense par une mise en scène viscérale et une démonstration d’hémoglobine aussi rafraîchissante que sanglante. En plaçant une héroïne – Amber Midthunder – quasiment seule face à cette menace ultime, le film trouve un équilibre entre fragilité et détermination. Malgré quelques faiblesses de rythme, le côté primal de Prey fait mouche, tout comme le design du Prédateur, plus bestial et brut que jamais.

MA NOTE : 3.5/5