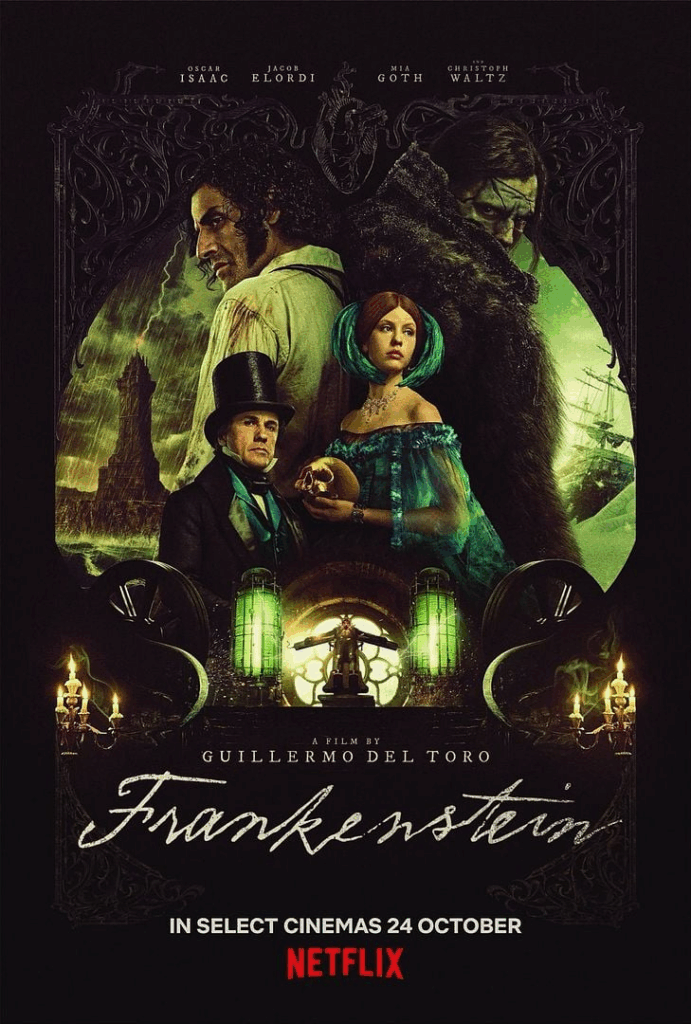

Le film monstre de Guillermo del Toro

Grand classique de l’inconscient collectif, la figure de Frankenstein et de sa créature a nourri, au fil des années, des dizaines d’adaptations en tous genres : gothiques, burlesques, morbides ou complètement décalées. Une réinvention constante au potentiel infini, toujours inspirée, de près ou de loin, du roman de Mary Shelley (1818).

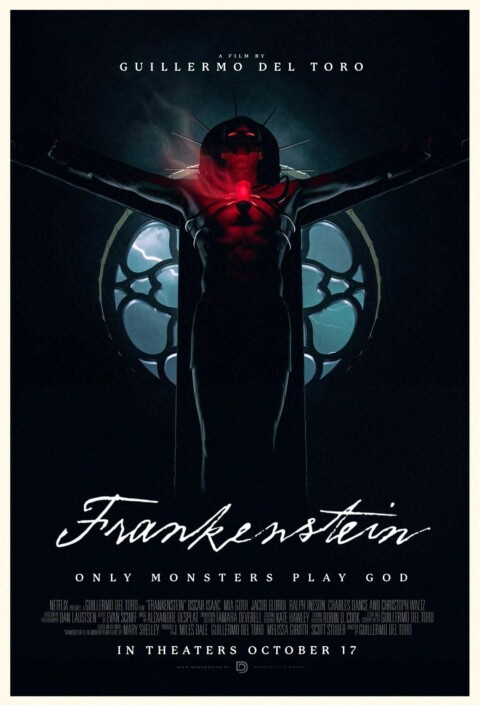

Le réalisateur oscarisé Guillermo del Toro adapte le roman classique de Mary Shelley sur Victor Frankenstein, un scientifique brillant mais égocentrique qui donne vie à une créature lors d’une expérience monstrueuse, menant finalement à la perte du créateur comme de sa tragique création.

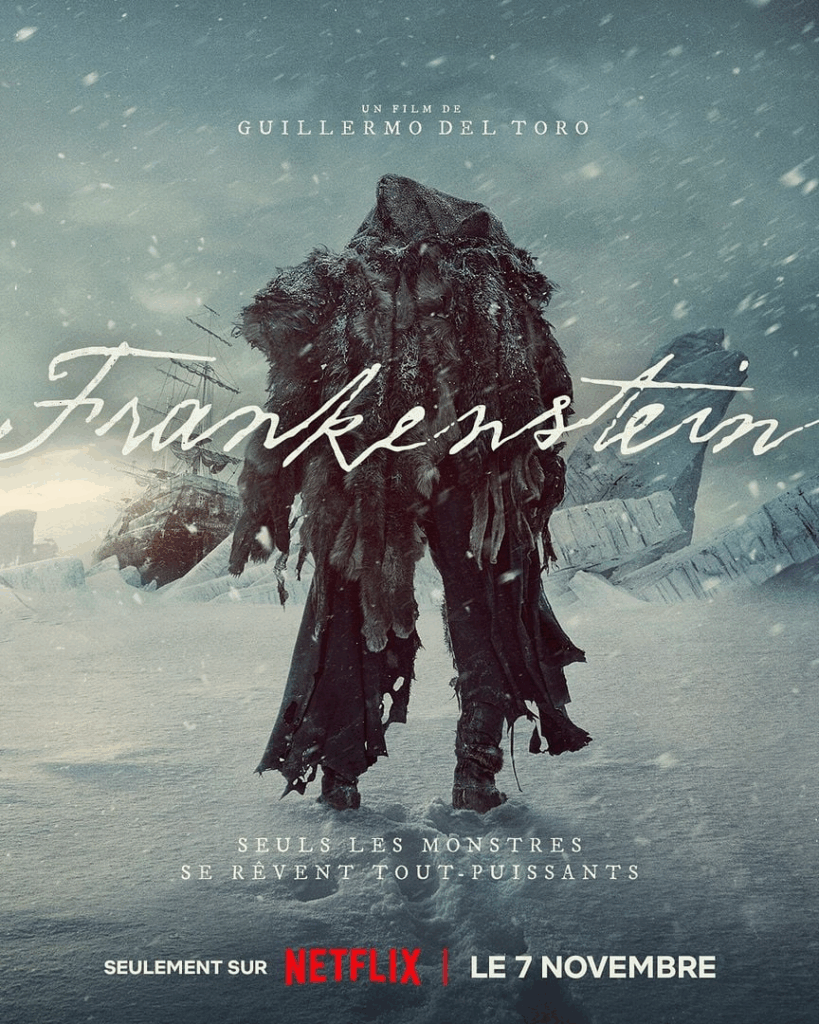

À l’heure actuelle, qui mieux que Guillermo del Toro, réalisateur oscarisé, pour mettre en scène une nouvelle version de ce monument littéraire ? Le choix paraît évident — et surtout naturel — pour le cinéaste mexicain, dont les univers esthétiques marquants ont façonné toute une filmographie (de Hellboy au Labyrinthe de Pan, en passant par La Forme de l’eau). Dans ce sens, son Frankenstein 2025 épouse à merveille sa vision lyrique et gothique, tout en se recentrant sur le destin tragique du créateur et de sa créature.

Fort d’un partenariat fructueux avec Netflix (notamment après le succès critique et public de Pinocchio en 2022), Del Toro dispose ici d’un budget et d’une liberté créative conséquents pour mettre en scène son film-monstre.

Durant 2h32, le récit oscille entre drame intime et horreur visuelle gargantuesque, se mariant à un univers poétique et monstrueux. Le film fait la part belle aux grands paysages, aux décors d’époque somptueux et à un laboratoire démesuré, donnant vie à un univers victorien d’une richesse plastique impressionnante. Et si le film embrasse une vision nostalgique et gothique, Del Toro insuffle un rythme moderne, parfois vacillant, mais toujours habité.

Le mal de Dieu

Le projet est ambitieux — peut-être trop. D’emblée, ce Frankenstein nouvelle génération affiche toute l’ampleur d’un projet coincé entre deux volontés : modernité et classicisme. Del Toro nous propose un prélude glacial et fracassant avant de s’orienter vers le point de vue de ses deux protagonistes principaux. Naturellement, c’est celui de Victor Frankenstein qui ouvre la voie, superbement incarné par Oscar Isaac, d’une intensité troublante.

Del Toro — réalisateur, producteur et scénariste — dépeint un univers d’époque d’une richesse visuelle renversante, ample et lisible. Les thèmes fétiches de l’œuvre (l’altérité, l’orgueil, la responsabilité du créateur) se retrouvent au cœur des névroses de Victor, figure isolée parmi les siens. L’acteur parvient à allier la noirceur du personnage à une vanité autodestructrice née d’un traumatisme d’enfance. La figure paternelle demeure d’ailleurs centrale dans le récit.

Vient ensuite, sans précipitation mais avec une mise en contexte solide, la création de la créature. Celle-ci est représentée avec une maîtrise technique remarquable, alliant effets pratiques et CGI dans un équilibre rare. Si le film conserve les attraits parfois enfantins et poétiques de Del Toro, il fait preuve d’une maturité macabre bienvenue, notamment dans son rapport aux corps et à leur altération.

Le choix de Jacob Elordi — sex-symbol révélé par Euphoria — s’avère ici particulièrement judicieux. Avec son gabarit imposant (1m96) et sa beauté troublante, il incarne une créature à la fois effrayante et vulnérable. Son design, peaufiné dans les moindres détails, illustre la quête d’humanité au cœur du film : la créature gagne en humanité à mesure que son créateur s’en détache.

« Toute créature est dotée d’un potentiel déterminé qu’elle peut développer, mais dont elle ne peut dépasser les limites. »

Ostad Elahi

Un monstre de cinéma, mais un cœur qui bat moins fort

Le Frankenstein de Del Toro voit large, parfois trop, et son ensemble manque presque de chair. Avec un récit ample et une durée conséquente, les décisions artistiques du cinéaste se confrontent à des ambitions démesurées, parfois casse-gueule. En adoptant la forme d’une double chronique romanesque, rythmée par des ellipses floues, le film se perd parfois dans sa propre grandeur.

Pourtant, la ligne finale — conclusion morale et mélancolique — s’impose comme l’un des moments les plus forts. Chaque décor, intérieur comme extérieur, forêt ou architecture gothique, est sublimé par une direction artistique somptueuse, d’une poésie constante.

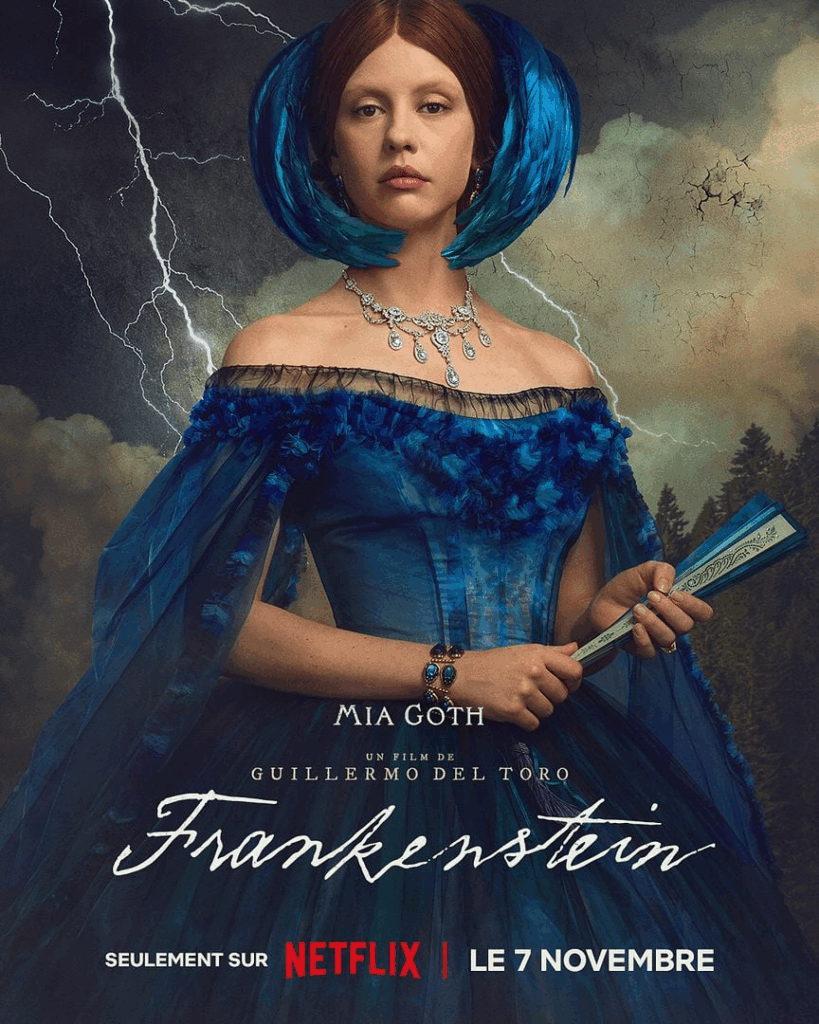

Mais à trop vouloir styliser son décorum, Del Toro perd parfois en émotion brute. C’est flagrant avec le personnage d’Elizabeth, pourtant incarnée par la fascinante Mia Goth, qui finit par s’effacer dans un récit un peu trop programmatique.

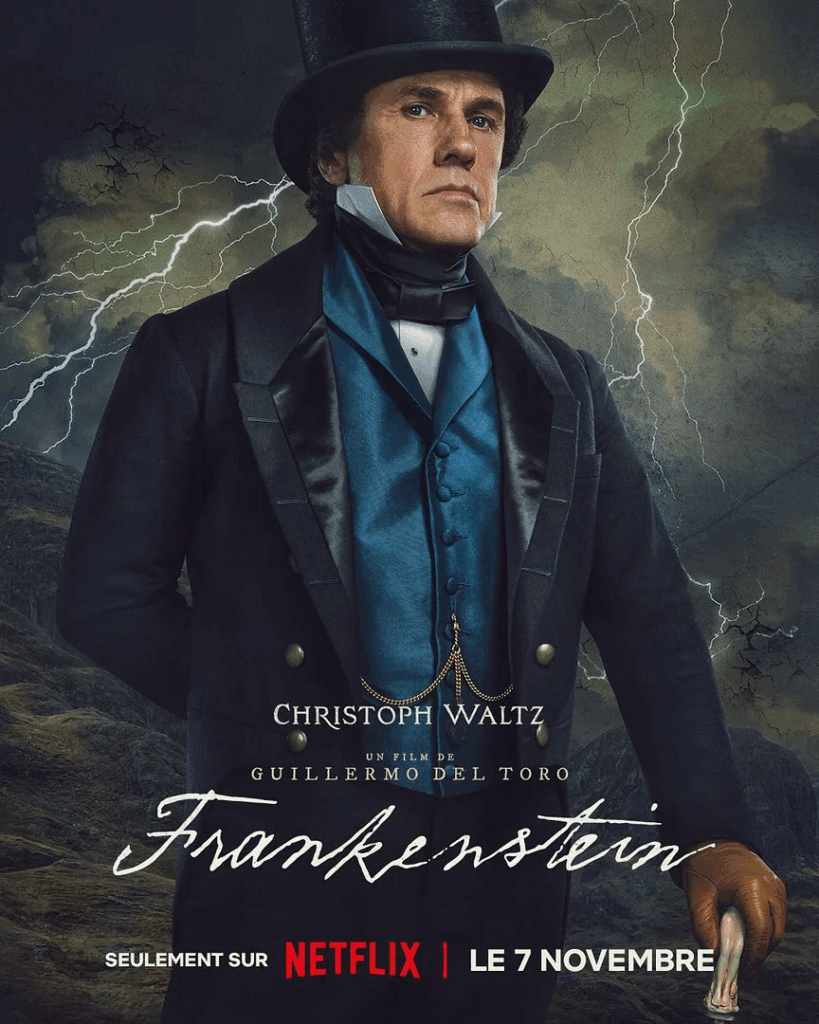

L’ambiguïté des têtes d’affiche se trouve parasitée par un casting secondaire inégal : Christoph Waltz (Herr Harlander) et Felix Kammerer (William Frankenstein) peinent à exister. Le film en vient à perdre une part de son empathie envers cet outsider torturé, symbole intemporel d’exclusion et de solitude — thèmes pourtant chers à Del Toro.

Conclusion

On retiendra avant tout le combat moral de Victor face à sa création, et le développement d’une conscience naissante autour de la mortalité. Les écrits de Mary Shelley brillent toujours en filigrane, magnifiés par la mise en image du réalisateur.

Mais dans son ensemble, Frankenstein demeure imparfait, à l’instar de quelques CGI parfois grossiers, malgré un budget avoisinant les 120 millions de dollars. Heureusement, la créature reste une réussite majeure, tout comme la photographie de Dan Laustsen, superbe d’un bout à l’autre. À ce niveau artistique, il faut aussi saluer la composition dantesque d’Alexandre Desplat, dont la signature musicale renforce la poésie douce-amère du film.

La vraie question que pose ce film reste celle de sa nécessité. Trente ans après l’adaptation de Kenneth Branagh, Frankenstein continue de fasciner, et la vision de Del Toro trouve naturellement sa place dans ce panthéon. Toutefois, son œuvre s’écroule parfois sous le poids de son universalité, préférant le grand spectacle à une réflexion profonde sur les questionnements existentiels de la vie.

Hélas.

EN DEUX MOTS : Avec Frankenstein (2025), Guillermo del Toro signe une adaptation aussi somptueuse que bancale : une œuvre d’une richesse visuelle et symbolique indéniable, mais parfois prisonnière de son propre gigantisme. Si le cinéaste mexicain parvient à redonner chair et âme au mythe de Mary Shelley grâce à une mise en scène lyrique et une interprétation habitée d’Oscar Isaac et Jacob Elordi, son récit s’étire au risque de perdre l’émotion brute qui faisait la force de ses précédents films. Magnifique sur la forme, imparfait sur le fond, ce Frankenstein reste un monstre de cinéma fascinant, mais inégal.

MA NOTE : 13.5/20

✅ Points forts

- Direction artistique et photographie de Dan Laustsen à couper le souffle.

- Univers visuel gothique et poétique, fidèle à l’esthétique de Del Toro.

- Interprétations solides, notamment Oscar Isaac et Jacob Elordi.

- Musique d’Alexandre Desplat : enveloppante, mélancolique, cohérente avec l’univers du réalisateur.

- Design de la créature : mélange réussi de beauté, horreur et humanité.

- Fidélité thématique au roman de Mary Shelley (création, responsabilité, solitude).

⚠️ Points faibles

- Récit trop long et inégalement rythmé, souffrant de quelques longueurs.

- Émotions atténuées par une surabondance de style visuel.

- Personnages secondaires sous-exploités, notamment Elizabeth et le frère de Victor.

- Ellipses narratives floues qui nuisent à la cohérence dramatique.

- Certains CGI inégaux, malgré un budget conséquent.

- Une œuvre parfois trop démonstrative, qui privilégie le spectacle à la réflexion existentielle.

Les crédits

RÉALISATION & SCÉNARIO : Guillermo del Toro

AVEC : Oscar Isaac & Jacob Elordi, Mia Goth, et Christoph Waltz,

mais aussi : Felix Kammerer, David Bradley, Christian Convery, Lars Mikkelsen, et Charles Dance (…)

SORTIE (Netlfix) : 07 Novembre 2025 / DURÉE : 2h32 / CHAÎNE : Netflix